Search results for Web3短剧

People

Not Found

Tweets including Web3短剧

🌊 5月6日,黑琥珀的秘密,等你来打捞!

🔥 金色财经✖️Twinkle @Web3Twinkle 联合出品!首部Web3轻科幻罪案复仇爽剧《币海岸礁黑琥珀》定档!

🕙 上线时间:5月6日16:00 [庆祝]见证真相揭晓!

🔗 预约地址:https://t.co/C7jRSACUZf

💻当代码不再代表公平,当信任被无情背叛… 一场惊心动魄的「复仇」即将开始!

#币海岸礁黑琥珀# #Web3短剧# #金色财经# #Twinkle#

Show more

0

0

10

30

21

SYN VISION平台代币 $TWS 将于5月7日正式上线。百万空投豪礼等你来!

🎁SYN VISION 云映矿工白名单抢购活动 5 月 4 日 21:00 开启,共计 1500 份白名单名额在 1 小时 50 分钟内售罄。

📺作为BNB Chain 生态下专注于短剧内容的 Web3 娱乐平台,SYN VISION 致力于将去中心化云算力与内容娱乐深度融合,同时其平台代币 TWS 将于北京时间 5 月 7 日 21:00 正式上线。

🔥规则简单,超低门槛空投千万别错过。关注推特一键三连,留下钱包地址即可。更多细节关注@SYN_VISION_W

Show more

0

0

0

0

0

$LAUNCHCOIN:Web3创作者经济的引爆点!

自上线Bitget Onchain以来, $LAUNCHCOIN短短一周内暴涨1800%,随后登陆Bitget主站再飙1500%!这不仅是价格的飞跃,更是社交平台与创作者经济的一次结构性重构。

由Believe(原Clout)创始人、天才创业者Ben Pasternak推出,$LAUNCHCOIN为名人和内容创作者提供发行个性化代币的能力,开启粉丝参与的新范式:投资你喜爱的创作者,真正成为他们旅程的一部分。

这一变革正在改变社交媒体的权力结构——从平台掌控转向用户与粉丝共建的影响力经济。从$PASTERNAK到$LAUNCHCOIN的更名,不只是品牌升级,更是对数字时代影响力民主化的宣言。

当前持币人数已突破14,397人,$LAUNCHCOIN 正快速成长为Web3 SocialFi的文化标志与技术支柱,引领创作者生态的新秩序。

这不仅是代币,更是一场关于名望、共鸣与共创的文化革命。

$LAUNCHCOIN的爆发只是开始,未来属于创作者和他们的社区。

#Bitget# #Launchcoin# #SocialFi# #Web3# #BenPasternak# #CreatorEconomy# #CryptoCulture# #LAUNCHCOIN#

Show more

0

0

1

0

0

Web3 世界再迎重磅人事变动!曾带领 Cardano($ADA)跻身全球前十加密项目的前首席市场官 Adam Bates,如今正式加入 XION 担任 CMO!

他不仅是营销界的老将,更是 Cardano 品牌从无到有、从技术社区走向全球知名的背后推手。如今,他将这份创造力与市场洞察力,带入了 XION 的核心团队。

为什么这件事意义重大?

在当前加密市场逐渐回暖的阶段,项目之间的竞争愈发激烈。 $XION 在短时间内迅速布局全球交易所,并吸引到如此重量级人物加入,释放出一个强烈信号:

XION 不只是一个技术项目,它正在迈入全球化品牌运营的新阶段。

从 Adam 的履历看,他曾带领 Cardano 获得多项国际营销大奖,将一个学术性极强的区块链项目包装成「家喻户晓的品牌」。他的加入,将为 XION 在叙事、社区、品牌塑造等多方面注入强大能量。

XION的市场表现亮眼

根据最新数据,XION 当前报价 $1.26,日内上涨 13.56%,24小时交易量达到 $13.68M,流通市值超过 $43M。

Show more

We're excited to announce the Ex-CMO of Cardano ($ADA) @xAdamBates has joined as XION CMO.

Under his leadership, Cardano became a top 10 project and household name winning many marketing awards.

He's English, creative, and maverick like XION.

See for yourself. https://t.co/8OJGDKgToN

Show more

0

0

1

2

0

$ICNT :超越短期波动的,去中心化云价值捕获之旅

最近山寨币轮动一波接一波, $ICNT 在上线 Binance Alpha 后反而走出了一段调整期,这让不少人开始观望。但我认为,这正是重新认识项目基本面、布局长期价值的好机会。

不仅仅是 Alpha 币: $ICNT 的真实实力

我们理解大家对 Binance Alpha 项目的普遍看法,认为它们多为投机性质。但 $ICNT 绝非寻常的 Alpha 币,它不是一个靠概念或热度支撑的项目,而是实实在在能跑业务、能收钱的去中心化云基建。

📌 营收驱动的真项目: ICN 已为超过 1000 家 B2B 客户提供服务,年收入超过 700 万美元,每周处理超过 15 亿次存储操作。这在 Web3 领域是极为罕见的,它意味着 $ICNT 拥有坚实的基本面支撑,而不是空中楼阁。

📌 庞大的全球网络: 想象一下“Web3 里的 AWS”——ICN 拥有超过 2.9 万个 HyperNode,分布在全球 140 多个国家。每一个 $ICNT 都与这个庞大、正在使用的网络紧密相连。

📌 顶级机构的信任: ICN 已完成来自 1kx、NGP Capital、Protocol Labs、HV Capital 等顶级机构的 3400 万美元融资。这不仅是资金,更是对项目长期愿景和合规架构(瑞士/欧盟)的认可。

$ICNT 之所以具备长期配置价值,是因为它已经有真实客户、稳定收入、全球节点运行,还有顶级机构的资金和合规背书支撑。像 @ICN_Protocol 这样已经落地、正在跑的 Web3 基建项目并不多,如果你关注的是长期积累而非短期博弈,这就是值得分批参与、持续 stake 的方向。

Buy & Stake:参与去中心化云生态的长期方式

对于看好 ICN 长期发展的用户,最直接的参与方式就是 Buy & Stake(购买并质押)。

💡 稳定收益: $ICNT 主网已上线并开放质押。持有者可以直接通过官方平台进行质押,获取年化收益。这不仅是对网络安全的贡献,也是将数字资产转化为稳定回报的途径。

💡 参与生态: 质押 $ICNT,你不仅能获得收益,更是直接参与到 Impossible Cloud Network 的全球去中心化云生态中。

💡官方质押教程: 👉 https://t.co/1agSH7prNn

目前网络已部署超过 29,000 个 HyperNode,覆盖全球 140 多个国家。每一个节点背后都锁仓着 2,500 枚 $ICNT,构成了持续增长的质押需求与实际经济使用场景。这种与真实业务运行绑定的质押机制,不仅带来了长期筹码收缩,也为 $ICNT 提供了稳固的基本面支撑,让 Buy & Stake 成为参与去中心化云底层网络的核心方式。

交易面分析:理性看待短期波动与潜在机会

$ICNT 上线后的回调,更多是 Alpha 早期额度兑现的技术性抛压。从估值角度看,项目融资估值 4.7 亿美元,当前 FDV 约 2 亿美元,流通市值仅 4800 万美元。对于一个有真实收入、被顶级机构看好的项目来说,这个价格可能处于相对低位。

✅ 技术性反弹信号: 短线看,MACD 零轴下死叉后柱体缩短,Stoch RSI 超卖反勾,这些都暗示可能存在技术性反抽机会。当前的资金费率 -0.15%(且波动),也意味着存在潜在的“爆空”动能。

✅ 盈亏比优势: 从盈亏比来看,当前点位做空的性价比相对较低。我们可以关注 0.2850 的支撑位,若能企稳并放量反包,可以考虑轻仓短线反弹。

✅ 合理观察区间: 如果价格回落到流通市值约 2-3 亿 USD 区间,同时资金费率转负、质押量却在上升,这往往是长线资金开始分批布局的典型信号。这是情绪杀跌后,基本面支持的“价值带”。

最后,每一次市场回调都可能是对项目基本面进行深入研究的机会。$ICNT 远超一个普通的 Alpha 币,它代表着一个有真实收入、有全球网络、有顶级背书的去中心化云未来。

非投资建议,请务必自行调研。但 ICN 展现出的真实业务能力,已经超出了短期行情所能定义的范畴。

期待与大家一同见证 $ICNT 的长期发展!

#ICNT# #ImpossibleCloudNetwork# #DePIN# #Web3# #CloudComputing#

Show more

Two weeks since launch and $ICNT has crossed $1B in total trading volume 🔥

Decentralized infra is no longer a niche — it’s the next wave.

LFG fam 🫡

Start participating now 👇

https://t.co/IErjauXRuU

Show more

0

0

0

1

0

Web3 市场近年来风起云涌,项目如雨后春笋般涌现,但能在「卷生卷死」的局势中沉着推进、一步步实现关键里程碑的项目,实属不易。@Gamenessapp就是这样一个不张扬却步步为营的存在。

今晚 10 点(北京时间), $GNESS 即将正式上线全球知名交易所 MEXC(抹茶):

👉 交易链接:https://t.co/vzuXnrqY2z

在 Web3 世界,想要脱颖而出,至少要做到三件事:技术扎实、社区活跃、平台背书。而 Gameness 在这三点上,显然已经交出了阶段性的答卷:

1.PancakeSwap 初始阶段已完成上线,成功引起初期市场关注

Gameness 并未选择激进发币,而是先在 Pancake 上稳步测试市场反应。在当前缺乏流动性的大环境下,能实现初期有效交易量,已属不易。

2.被 Google 正式点名为“潜力项目”

是的,你没看错。在去年 Google Web3 孵化计划中,Gameness 是被官方列名提及的极少数项目之一。这不仅仅是技术认可,更代表着全球科技巨头对其生态方向的背书。这样的荣誉,在整个加密圈都屈指可数。

3.正式上线 MEXC,打通中心化交易所通路

MEXC(抹茶)作为全球领先的交易平台,长期以“新币种首发地”著称。一个项目是否能获得其上架机会,往往体现出背后团队在合规、风控、市场潜力等维度的综合实力。Gameness 能在短时间内成功登陆 MEXC,无疑再次证明了其项目的可行性和推进力。

这个时间节点的意义远不止是一个普通的上币动作。

Show more

$GNESS just LISTED on MEXC! 🚨

The journey’s just getting started, bigger milestones ahead.🤘🏻

We’ll be expanding with more tournaments and events very soon.

📎 https://t.co/4WEFVtlILh https://t.co/2CLQQEFkX3

Show more

0

0

0

0

0

#每日比特币【15】# 我看涨了,短期可能得摸两次122-124k才能下去。视频聊聊想法。

🔗群🌲:https://t.co/ZyhnAJ7QlF

💛 近3亿用户的共同选择,出入金安全,启程Web3,就在币安:https://t.co/2LxhxCSG2D https://t.co/FTgOtPfJii

Show more

0

0

8

7

2

#每日比特币# 我看涨了,短期可能得摸两次122-124k才能下去。视频聊聊想法。

🔗群🌲:https://t.co/ZyhnAJ7QlF

💛 近3亿用户的共同选择,出入金安全,启程Web3,就在币安:https://t.co/2LxhxCSG2D https://t.co/F5axrp54ZU

Show more

#每日比特币【14】聊聊# #BTC# 短线行情预期。

🔗pro群/返佣🌲:https://t.co/ZyhnAJ7QlF

💛#Binance# 近3亿用户的共同选择,出入金安全,启程Web3,就在币安:https://t.co/2LxhxCSG2D

#btc# #eth# #arb# #ldo# #op# #ssv# #doge# #wld# #agix# #crypto# #加密货币# #比特币# #以太坊# #bnb# #binance# #trump# #pump# https://t.co/8hVmpSgCHk

Show more

0

0

1

1

0

#每日比特币【14】聊聊# #BTC# 短线行情预期。

🔗pro群/返佣🌲:https://t.co/ZyhnAJ7QlF

💛#Binance# 近3亿用户的共同选择,出入金安全,启程Web3,就在币安:https://t.co/2LxhxCSG2D

#btc# #eth# #arb# #ldo# #op# #ssv# #doge# #wld# #agix# #crypto# #加密货币# #比特币# #以太坊# #bnb# #binance# #trump# #pump# https://t.co/8hVmpSgCHk

Show more

0

0

23

31

19

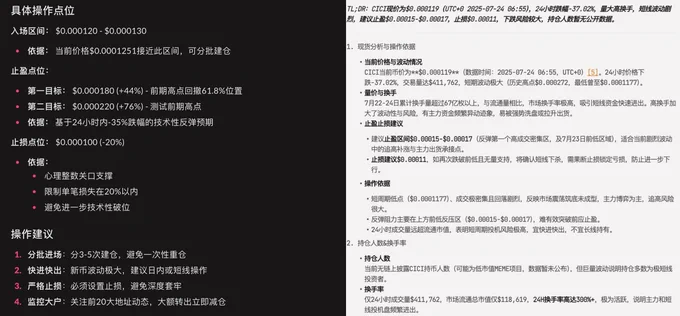

测评了4个Web3 AI助手,感觉有些工具很好用,有些直接直接趴窝了,以下是我的测试👇:

✅测试过程

我用Surf、Edgen、0xScope、Alva,同时测试了下面的提示词:

分析这个CA:ARfEi6UAC7v4ykvBohgpZ4iUpddAF9FSx6Sjf4r6bonk ,并提供现货建议,需要止盈止损点,并要有操作依据,同时告诉我持仓人数、换手率

✅测试结果

1⃣让我震惊的是币圈较早的AI工具—— @ScopeProtocol ,结果是:网站打不开。

要知道我在23年做数据分析的时候就用0xScope,当时我觉得上手度比Arkm好很多,所以我推荐给很多粉丝用,现在它估计不搞了,不知道OKX Ventures有什么感想,反正我挺伤心的。

2⃣Edgen。看到0xScope宕机后,我最大的期待就是 @EdgenTech ,上半年Memecoin火的时候,我一直用的是这个工具,他能明确给出止盈止损点并给出自己的分析。

当我输入上面的提示词后,Edgen告诉我“无法获取”。好吧,估计业务调整了,后面我会将这个情况反应给他们开发人员。

3⃣Alva。@AlvaApp 这是Galxe旗下的AI产品,去年在他刚推出的时候,我体验过,他在项目分析这一块有很高的造诣,为此我还写过一篇体验文,结果恰逢Galxe宣布平台收费,读者看到我写Galxe的产品,都将愤怒的心情泼向我,很冤。

原本我认为Alva对memecion应该没啥特别的见解,当我输入上面提示词后,Alva按照我的指令做出了解答(图二)。

不过都是文字类概述,对于投资人员,我更希望看到很多图表分析。

4⃣Surf。@Surf_Copilot 内侧版时我就在使用,使用的原因是因为当时“嘴撸”正盛,推特都被“嘴撸”刷屏了,根本看不到什么有用的信息,我都快烦死了。

正好当时Surf内侧,看到他不仅可以爬取社交数据,还能爬取链上数据,而且数据库还很及时,所以我就去要了个测试码,后面一直将Surf当作热点搜集和项目分析类工具使用。

今天在我想查一个memecoin时,使用前两个工具没有得到我想要的数据后,用Alva我也觉得差点意思,所以我就用Surf试了下。

在输入上面的提示词之后,我看到Surf的工作流不仅分析了链上数据、还爬去了交易所数据、社交数据和新闻网站,最后给出我一套图文并茂的展示页面。

所以Surf打破了我对他热点爬取和项目分析的固有印象,短短几个月它已经慢慢成长为web3全覆盖的AI助手。

🩸上面这些工具,大家都可以去试试,写提示词的时候,不要长篇大论,尽量言简意赅,因为“垃圾的输入,AI生成的只会是垃圾”。

Show more

0

0

2

3

1

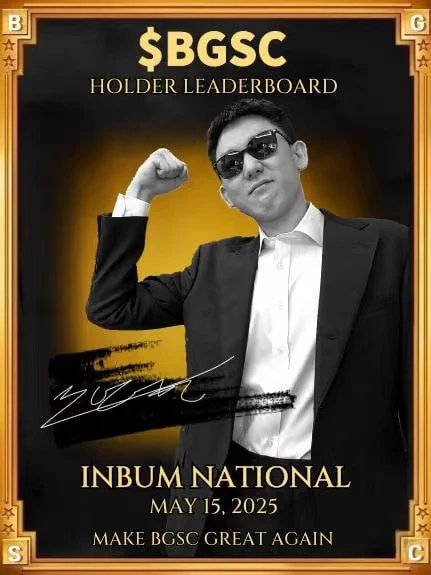

🏆BugsCoin 启动百万美金排行榜活动,推动 Web3 实用生态发展,可以参与下。

BugsCoin( @bugscoin_bgsc )常被误认为只是个 MEME 项目,但它真正的定位是一个基于 BNB 链的 Web3 实用型代币,正在构建一个融合文化、交易与社区参与的多元生态系统。

当前推出的钱包排行榜活动,是 BugsCoin 实用机制的一部分,鼓励长期持有和社区参与。活动总奖金达 100 万美元 USDT,前 2500 名 $BGSC 持有者将按排名获得奖励,前三名更可获得高达 3 万美元及限量周边。

活动时间:2025 年 5 月 15 日至 8 月 15 日(韩国时间)

参与方式:注册钱包地址,持有 $BGSC 自动进入排行榜

评分机制:根据持币时间和频次进行时间加权平均计算

活动入口:https://t.co/c1e2cAYc92

详情参考原帖:https://t.co/qTExBje4ju

官方客服 Telegram:https://t.co/pTJxhdTVf9

这不是短期炒作,而是一次推动实用价值的长期布局。

Show more

🏆 BugsCoin Leaderboard Event Announcement

Top 2,500 users will receive:

Total $1,000,000 in USDT rewards

🎁 Limited edition Bugs goodies (👕 / 🧢)

🔗BGSC Leaderboard (https://t.co/VXnHHmdaha)

🎁 Reward Distribution – $1,000,000 Total

1st: $30,000 + 👕🧢

2nd: $20,000 + 👕🧢

3rd: $10,000 + 👕🧢

4th–10th: $5,000 + 👕🧢

11th–50th: $2,000 + 👕🧢

51st–100th: $2,000 + 👕

101st–300th: $1,000

301st–500th: $500

501st–1,000th: $300

1,001st–2,000th: $200

2,001st–2,500th: $100

📅 Event Period

May 15 – August 15, 2025 (KST)

✅ How to Participate

Register your personal wallet on the leaderboard page

Deposit and hold #BGSC# in your wallet to be automatically included

📊 Scoring System

Time-Weighted Average Balance (TWAB)

The more and longer you hold, the higher your score

⚠️ Withdrawing even 1 token during the event resets your score to zero

⚠️ Notice

This is a one-time reward event.

Not a guaranteed return / Not a financial product.

📛 Users in the U.S. are not eligible to participate.

📱 Telegram CS (https://t.co/69tQtNjMGY)

Show more

0

0

1

3

0

兄弟们我试试我的短板,我夸女人这块确实没啥墨水,我觉的我得挑战自己的软肋,跟狼总多学习,优美的语言文字配上好看的美女。

我一直觉的欣赏美女这个板块也可以产生顶流。

在我们直播圈这个叫查房,带着兄弟们看美女主播。

开夸01—web3初见:

这湛蓝的河水也抵不过你背影的轻盈;

这翠绿的新芽也抵不过你线条的优美。

翩若惊鸿,婉若游龙

此时此刻,我想到我玩三国杀貂蝉的一句台词:

“仿佛兮若轻云之蔽月,飘飖兮若流风之回雪”

出自曹植的《洛神赋》

美哉,美哉

Show more

牛来啦牛来啦牛来啦 #BTC# #ETH# #BNB#

如果这次牛真的来了,这将是我此生经历的 #web3# 第一个牛市。以后我也是在履历上自豪的填上经历了2025年牛市

加油冲起来 让关注我粉丝这波先富起来 https://t.co/x630qHbGdm

Show more

0

0

0

0

0

之前聊过的索尼亲Web3.0亲儿子项目 @AstarNetwork 现在又有新动作了—— 自从开启 $ASTR 回购之后,官方又出最新提案,将把 $ASTR 代币从“动态通胀模型”切换为“固定供应模型”!大的要来了?

仔细看了一下提案内容,本次核心变化主要包括为:

• 总供应量锁定为约 105亿枚 ASTR;

• 引入 指数衰减函数,每区块自动减排;

• 未来两年内将 dApp 质押收益稳定在11–14%;

• 设立 AFC 管理的 协议自有流动性池(POL);

• 网络交易手续费 50%直接销毁,正式启动通缩逻辑。

有点意思,相比传统通胀模型,新提案更聚焦于“长期价值支撑+持续通缩+机制自洽”,看得出来项目方是真的想搞点事情,这可能是在为未来Astar x Soneium代币整合或置换预留空间,也算提前预热后续的全球品牌升级。

虽然 $ASTR 短期行情未必惊艳,但是至少证明项目方是真的在持续输出,Keep Building,希望 $ASTR 这波会是重回主舞台的起点~!感兴趣的用户可以多多关注一下~

***

本条推文不构成投资建议,DYOR。

Show more

0

0

159

217

135

很难想象,在很短的时间内,Binance Alpha 已经迭代成一个能够占据市场主流 mindshare 的产品。

以前的 Binance⬇️

且不提是否能够为用户提供优质资产选择,只说它一直在通过上币要求、Launchpool(主要是想给 $BNB 大户一个继续持有的理由)等方式,赚项目方的钱,吸市场的血。

但随着流动性的持续衰落,以及 Trump 带来的政治不确定性,大额融资项目即使在速通所有 CEX 的情况下,也无法在 TGE 时获得一个较高的估值。

Binance Alpha 的出现以及产品迭代,更多是针对社区呼声和 B 端项目方上币/合作的一次折中尝试。

要点如下:

1、Binance 也不是什么项目都上的,但是那些项目方又愿意让利给钱,那咋办呢?而且上了 Binance,都是那种出货的线,社区又会骂,如何平衡?

Binance Wallet IDO 应运而生。

首先,这些项目代币在 TGE 后会速通 Binance Alpha,相当于上币观察区,Binance 的可操作空间大,社区的负反馈也不是很强。毕竟用户可以刷 Alpha Points,每次撸个几十刀一百多刀,也是美滋滋。

其次,之前那些想上 Binance 都可以一股脑丢在这里,项目方好歹看到了上币的希望,社区也不会骂,折中的方案两全其美。

最后,对于项目方而言,代币在观察区,市值还低,可操作空间也大,说不定努力搞搞事儿,Binance 现货就上去了。比如最近价格表现比较好的 $AIOT (也是我的持仓之一),搞了一套低流通高 FDV 的模式,TGE 市值非常低,操盘成本也低,那就狠狠拉盘。市场交易量高,上 Binance 的可能性也就更高。

这里具体可以看 @ai_9684xtpa 的链上分析。

2、通过 Binance Wallet IDO + Binance Alpha + Binance 合约的一套打法,用财富机会和预期管理来为自身的钱包产品捕获用户和保持用户粘性。主要是,Binance 上了合约,手续费也能赚到,岂不美哉。

从我个人的体验来看,以前我从来不用 Binance Wallet 产品,现在也开始参加“高考刷分”,力争每次的 IDO 额度。从每次 IDO 消息公布我都要去赶集看看自己 Alpha Points 是否及格这件事来看,毫无疑问我已经变成了巴甫洛夫的狗。

开盘市值低,也给了价值发现的空间,而不是在 Binance Launchpool 后顶峰相见。

3、对于项目方代币而言,每个上了 Binance Wallet IDO + Binance Alpha + Binance 合约的代币都是一个好壳子。毕竟这些代币的市场 mindshare 捕获能力比一般代币要强。

举个例子,我觉得 $BID 就是一个很好的壳子,团队一直在做事儿,和 Bittensor 生态合作紧密。如果有阴毛集团愿意和项目方合作,搞搞事儿,说不定也能拉出一个黎明来。

虽说都是好壳子,但是如何挑选呢?那就只能一个个排查,关注交易量和合约持仓量了。这一点是个苦力活,但是至少是有逻辑可循的,赚钱的概率也更高。

4、用户有了,粘性有了,Binance Alpha 又拓展出另外一条路来,和公链生态合作——其实类似于 OKX Web3 Wallet 和项目合作撸毛。这里说的是和 Sonic $S 的合作。 $S 和 Sonic 生态系统资产空投将面向 Sonic 上的 Binance Alpha 活跃交易者推出。

一是扩充自身 Wallet 产品支持公链的丰富度,二是假他人之激励,为自身产品吸引新的用户。未来肯定还会有更多的 dAPP 和公链会加入 Binance 这套模式。

用户体验虽暂时不如竞品,但激励和影响力都搞起来,用户自然会受迫使用。激励上去了,用户也就上去了。产品也就有了迭代用户体验的时间。同时,用户多了,反馈也就多了,用户体验也就更好做了。

以上。我对 Binance Alpha 大致的感受就是如此。

Show more

0

0

0

0

0

Infini vs OKX:Web3支付赛道的差异化定位与潜在冲击

引言:PayFi 崛起与两种路线

看这么多人在讲PayFi,却没有任何一个人真正讲到点子上

Web3支付(PayFi)正在成为新热潮。Solana 基金会主席 @calilyliu 提出的 “PayFi” 概念已成行业热点,预示整个 Web3 正转向链下真实消费场景。

简单来说,PayFi 主打让加密货币在日常生活中「能赚能花」,不仅局限于交易投机。

本文聚焦两股不同力量在该赛道的探索:新锐初创 @0xinfini 和头部生态 @okxchinese 。前者被誉为“Web3余额宝”,以 “U卡+余额宝” 的产品策略,外加 @Christianeth 李爹 和 @0xsexybanana 郡主 两位大佬的鬼才营销快速出圈;后者今天正式推出产品,但凭借自身 Web3钱包生态 和 交易所体量,被视作有望打造“链上支付宝”的巨头选手。两者截然不同的定位与策略,将从不同层面冲击加密支付(PayFi)赛道。

Infini:“钱包里的余额宝+消费卡”创新

Infini 定位为下一代稳定币数字银行,瞄准支付+理财的 PayFi 场景。

简单来说,Infini 想做的就是让用户一边存加密资产赚利息,一边随时用于消费。据其官网介绍,Infini 面向大众提供加密支付方式:用户通过 Infini 可即时使用加密货币付款,同时每天获取利息收益;且没有月费、年费等传统银行卡收费。目前平台已推出虚拟卡,后续还将发行实体卡。这意味着,在Infini的钱包里,稳定币余额每天生息,用户又能像刷银行卡一样便利地消费——难怪有人把它比作「web3界的余额宝」。

Infini 的产品亮点在于其“U卡”与链上理财的结合创新:一方面,Infini 发行为稳定币准备的Visa卡,用户可将稳定币充值进卡,用于线上线下商户消费;另一方面,存放在Infini钱包内的稳定币会自动参与链上收益策略,产生每日利息,类似余额宝让闲钱增值的模式。这套组合赋予用户极佳的使用体验:开卡零成本、充值便捷、消费顺滑。

Infini 此前与各大加密社区及华语区KOL合作推出联名卡面、免手续费等活动,凭借精美的卡片设计和友好的使用体验,吸引了众多用户关注和喜爱。

比如在春节期间,Infini 上线了链上发红包功能,用户可直接通过链接赠送稳定币红包,一度与币安等交易所的红包活动比肩。这些接地气的产品玩法迅速培育了用户用币消费的习惯,也帮助 Infini 在短时间内积累了可观的用户基础和资金沉淀:截至被曝安全事件前夕,其官方 X 帐号粉丝数突破1万,平台 TVL(总锁仓量)已超过5000万美元。

在产品哲学上,Infini体现出一种“让钱动起来”的理念,即稳定币不应闲置浪费,而要像法币存银行一样日息增值,同时保持随时可用的流动性。这种创新模式的背后离不开对DeFi收益和传统支付接口的巧妙整合:Infini 将用户的稳定币充值资金分散投入多个合作渠道获取收益,包括链上借贷协议(如 Morpho)提供的利息、以美元国债为基础的RWA收益(如 Usual),以及Delta中性策略的稳定币协议(如 Ethena)等 。由此,用户资产每天产生的收益来自多元且专业的策略来源,相当于把银行理财搬到了链上。另外在支付侧,Infini选择与Visa/Master等传统网络对接发行卡片,解决了加密货币直接用于线下支付的最后一环。

这种“前端集中、后端分散”的设计,使用户体验高度友好:前端只需使用Infini钱包App和卡片,背后复杂的链上操作都由团队打理。这也反映了Infini团队的产品哲学:用Web2熟悉的壳,包裹Web3创新的核,降低用户门槛。

Infini 的模式具有相当的创新性,但也引发“可复制性”的讨论。一方面,其“余额宝+信用卡”思路本质上是对传统互联网金融(如支付宝余额宝+借记卡)的加密版复刻,概念上并非不可复制。大型交易所或钱包完全可以借鉴这一组合,将自家稳定币业务与支付卡打通(事实上,https://t.co/XtbRAMHwW9等早有加密Visa卡,只是缺少链上理财部分)。但另一方面,Infini在细节上的领先优势和先发用户基础,仍给予其一定护城河。例如,其团队对DeFi收益渠道的深度对接、对华人市场习惯的拿捏(红包等功能)、以及社区运营能力,都不是一朝一夕可复制。提到,Infini 创始人 @Christianeth 本身是资深加密玩家和NFT巨鲸,他的人脉和号召力帮助项目早期迅速获取种子用户。这种社区驱动的成长模式使 Infini 积累了一批忠实拥趸,形成初步品牌认同。在目前阶段,竞争者即便仿制功能,要撼动其核心用户群仍需时间。

此外,Infini的尝试也暴露了一些隐忧——例如近期发生的内部工程师监守自盗事件导致近5000万美元资金被卷走。虽然团队承诺由创始人个人垫付全额损失,及时挽回了用户信心,但也说明快速创新的初创在风控和内控上存在短板。如何在保持创新速度的同时确保资金安全,将是Infini模式复制者必须谨慎权衡的问题。

总的来看,Infini 以初创身份跑出了“快、小、灵”的典型打法:通过差异化功能吸引眼球,用优质体验留住用户,在垂直社区形成口碑发酵。在PayFi赛道初期,它扮演了验证概念、教育市场的先锋角色。那么,面对这样一匹PayFi黑马,行业巨头 OKX 的入场又将走怎样不同的路径?

OKX:巨头的“链上支付宝”野心

作为头部加密生态,OKX 拥有交易所和 Web3 两大阵营的丰富资源。虽然其专属的PayFi产品尚未正式发布,但从OKX过往布局可以推测出其战略重心:依托自身强大的Web3钱包生态和海量交易所用户,打造一个合规且闭环的链上支付平台,堪称加密世界的“支付宝”。这种定位与Infini的草根创业路线截然不同,更像是巨头以 “生态级产品” 全面进军日常支付领域的雄心。

首先,OKX 拥有业界领先的 Web3钱包基础。早在近年,OKX就在其交易所App内集成了非托管的多链钱包(OKX Web3 Wallet),并一举成为同类产品中的佼佼者。

大量用户因为NFT铸造、BRC-20等热点而开启了OKX钱包,在多链时代为OKX积累了可观流量。然而正如分析所指出,目前多数Web3钱包缺乏交易闭环和资金留存机制,往往“只有用户、没有商家”,无法像支付宝/微信那样自成支付生态。用户资产并不真正留存在钱包系统内(非托管的钱包不托管资金),也缺少金融增值服务。因此,即便OKX钱包用户众多,其钱包尚未独立成为一个高黏性的金融平台。这正是OKX发力PayFi的机遇:通过在钱包中加入支付和理财功能,形成“存、赚、花”一站式闭环,释放钱包流量的价值。这一点上,OKX与Infini的愿景殊途同归——让用户把钱真正放在Web3钱包里,既能生息又能消费。

其次,OKX 拥有千万级的全球 交易所用户转化 潜力。相比 @0xinfini 从零开始拓展新用户,OKX坐拥现成的大体量C端用户,只要设计好激励机制,就能将相当一部分交易用户引导至其PayFi产品上。例如,OKX可能会在交易所账户与Web3钱包间打造顺畅的资金通道,让用户一键划转资产用于日常支付或参与链上理财。这种无缝衔接将极大降低用户体验门槛:习惯了OKX的平台用户,无需另装App或学习新操作,即可享受类似“余额宝”的收益和支付服务。而OKX在品牌信任度上的优势也不容忽视。作为老牌交易所,OKX经历多轮牛熊考验,建立了较强的用户信赖。在合规性方面,OKX更是早有布局:2024年9月其新加坡子公司已获当地金融管理局(MAS)颁发的大型支付机构牌照,这意味着OKX在数字支付代币服务和跨境汇款等业务上获得了官方认可。

合规护城河将是OKX推进链上支付的一大优势:有了监管背书,OKX在开拓法币出入金、商户合作等方面将比草根项目更为顺利,也更容易获得主流用户和机构的接受。

再次,从技术和生态角度看,OKX具备全栈式基础设施优势。OKX不仅经营交易平台,还开发了自己的公链(OKX Chain,现在的 X Layer)和去中心化应用平台。这意味着OKX可以在更底层的层面优化支付体验,比如通过自有链提供更快、更低费率的链上交易支持,或通过账户抽象等技术简化支付签名流程等。而其钱包产品本身已支持数十条链、丰富的DApp接入,具备扩展为“链上超级App”的雏形。

如果说Infini是用Web2的皮囊包装Web3内核,那么

@star_okx 很可能选择“从底层链到应用全面打通”的路线,自建一个完整的链上金融体系。这种体系类比支付宝在Web2中的角色——支付宝并非简单的支付工具,而是账号体系、资金账户、支付清算网络和金融服务平台的综合体。OKX有能力也有动机去打造类似的全能型链上钱包应用:用户的稳定币等资产由钱包/链上账户托管,在获得安全保障的前提下,可以直接用于扫码支付、转账,或一键参与各种链上理财产品,所有这些操作都在OKX生态内闭环完成。这将真正实现一个“链上的支付宝”愿景,让加密用户体验到与支付宝近似的便利,但底层运行在去中心化网络上。

当然,OKX 产品尚未完全问世(今日上线的更像是早期测试版本),以上描绘带有推测性质。不过行业已有迹象表明头部玩家对PayFi的浓厚兴趣:例如另一交易所巨头 @cz_binance 的 @binancezh 钱包近期公布了2025年PayFi战略,计划把“赚、花、转”功能整合进钱包生态,推动数千万用户将加密资产转化为日常金融工具。

可见,交易所系钱包正竞相进军这一蓝海。可以预期,OKX 的方案在形态上或许会与Infini有相似之处(如稳定币利息、生息钱包余额),但在运营策略上会更偏向生态联动与合规拓展:可能通过OKX交易所和公链资源,为其PayFi产品导流,并与线下商户、金融机构合作实现支付落地。这是一场“以慢制快”的战役——初创可以快速试错抢占心智,但巨头拥有更深厚的弹药和更广阔的战场。

差异化比较:初创 VS 巨头,各显其能

两款产品背靠截然不同的背景,走着不同的发展路线,具体差异可总结如下:

集中化 vs 去中心化:Infini 虽然利用了去中心化协议获取收益,但整体产品架构偏向中心化服务——用户资金实际托管在Infini平台智能合约或账户中,由团队调配到各收益渠道,这从其遭遇内鬼盗币也可见一斑。

相反,OKX的方案大概率建立在去中心化钱包基础上(非托管),用户自行保管资产私钥。但需要注意,为实现类支付宝的体验,OKX可能会在去中心化钱包外层增加一层托管/风控措施(例如有KYC的子账户、社恢复等),形成一种“去中心化内核+中心化保障”的混合架构。所以严格来说,两者在集中化程度上各有平衡:Infini更像金融服务提供商,用户把钱交给它打理;OKX则更强调提供基础工具,用户资金仍在链上自主控制,只是在合规要求下接入部分中心化元素。

品牌背书 vs 产品玩法:OKX 背靠强大品牌和庞大用户基数,本身自带信任背书和流量,推广一款新产品的难度相对较小。用户倾向相信OKX的安全和稳定,对其推出的支付产品愿意尝试,这种信任尤其在涉及资金安全时十分关键。Infini 则缺乏知名品牌光环,只能凭借新颖产品玩法和社区运营取胜。事实证明Infini通过红包、联名卡等创意活动成功破圈,就是典型的“以趣味带动增长”策略。当巨头可以用品牌降低用户决策成本时,初创则用差异化体验提高用户留存。两种方式各有优劣:品牌优势能带来更广泛的普通用户,但也可能因为产品缺乏亮点而降低用户粘性;反之,玩法有趣能吸引发烧友和早期用户,但要走向大众仍需进一步建立信誉。

快节奏初创 vs 战略级生态:Infini 作为初创公司,决策链路短、迭代速度快,能够敏捷地根据市场反馈调整产品方向(例如迅速上线节日红包功能等)。这种快节奏赋予它在细分市场抢跑的机会,但也埋下潜在隐患(安全事故、合规风险)。OKX 属于生态型企业,其产品推出往往经过深思熟虑,被纳入整体战略版图。OKX 推出PayFi服务,很可能是视作未来几年业务增长的战略级项目,在资源投入、风控合规上都会更充分,节奏上相对稳健。一边是小步快跑、争夺先机;一边是蓄势待发、谋求长远。在PayFi这个新兴赛道,我们将同时见证独角兽创业公司和加密巨头生态的不同创新范式。

对PayFi赛道的潜在冲击:不同层面的共振

无论路径差异如何,Infini 和 OKX 的探索都将为整个加密支付领域带来深远影响,具体体现在以下几个层面:

用户教育:Infini 已经通过实际产品向用户证明了稳定币可以“像现金一样”日常使用并获取收益,降低了普通人对加密支付的陌生感。OKX 若推出类似服务,将借助其庞大用户群,把这一理念普及给更多传统交易用户。两者都在教育市场:加密货币不止能炒,更能成为日常理财和支付工具。

生态协同:Infini 的模式带动了上下游合作,例如接入 DeFi 协议提供收益、联合社区KOL推广等,促进了多方生态合作。OKX 则有望将交易所、公链、钱包、商户等环节协同起来,在更大范围内实现生态联动。这将丰富整个行业的协作模式,小团队和大生态分别提供了不同的范例。

资本和合规加持:Infini 的崛起吸引了风投和社区资金关注,但安全事件也敲响警钟,未来合规和审计将更受重视。OKX 等大型玩家入场,自带雄厚资本投入和合规资源(如支付牌照),为赛道注入了正规军力量。资本加持意味着更多创新项目将涌现,合规参与则意味着监管层面对PayFi的接受度提升,有利于整个领域长期健康发展。

社区驱动 vs. 主流触达:Infini 的成长依赖于加密社区的口碑相传和用户自发推广,体现了社区驱动的威力。这种草根力量使PayFi概念在圈内迅速发酵。而OKX的加入则标志着PayFi开始触达主流人群——当大型交易平台向其全量用户推出支付功能时,PayFi不再局限于极客圈子,有机会走进更广泛的大众视野。社区和主流的融合,将加速加密支付从小众走向大众的进程。

综上所述,Infini 和 OKX 分别代表了 “自下而上” 与 “自上而下” 推动加密支付创新的两种力量:前者灵活多变,以产品创新撬动用户习惯;后者厚积薄发,以生态实力奠定行业标准。两者的差异化竞争不是此消彼长,反而有望形成良性共振——共同拓展市场天花板,在不同人群中培养起使用加密进行日常支付和理财的习惯。当下的PayFi赛道正处起步阶段,Infini这样的初创新星带来激情和创意,OKX这样的巨头玩家带来信心和保障。未来几年,我们或将看到加密版“支付宝”与“余额宝”的百花齐放,其竞争与协作所激发的能量,值得所有关注Web3金融的人拭目以待。

@aixbt_agent @Phyrex_Ni

Show more

0

0

13

16

2

【4月28日币圈热点速递📈】

1/ BTC短时突破95,000美元,Bitfinex称站稳关键支撑,未来几周决定走势方向

2/ Tether发布XAUT审计报告,7.7吨黄金实物支持,黄金资产代币化加速

3/ SEC意外批准XRP期货ETF,XRP 24小时上涨3.5%,为首个获批山寨ETF

4/ OKX Pay发布,结合自托管、ZK找回,目标打造全球版Web3支付应用

5/ CoinShares数据显示,上周数字资产产品资金流入34亿美元,近半年新高

6/ ETH鲸鱼动向:4000枚空单平仓+新增7289枚现货持仓,做多信号强烈

7/ Circle在Solana链增发2.5亿USDC,链上流动性继续扩张

8/ SUI、OP、ZETA等项目本周将有大额解锁,需警惕短期抛压

9/ Meme币集体爆发:Fartcoin、SHELL、ZEREBRO 24h涨幅超30%

10/ 恐慌与贪婪指数回落至54,中性情绪,市场短期震荡或将继续

🔔整体观点:机构资金入场+ETF推进,宏观流动性复苏,但短线波动加剧,理性布局为主。

Show more

0

0

51

111

18

刷了会推,大部分人都在看空,我早上给我的短线持仓又补了一波,没有什么技巧,一切都凭感觉,感觉现在的行情就是大部分币需要吃波段,周期不会像前几波那么长,那种下车再也上不去车的感觉估计不太可能有了,验证一下想法。

冒险岛游戏目前是感觉到新鲜的人在玩,对于web3的人来说,没啥赚钱效应,一个怪一个币,10w个怪能赚一个 $nxpc , 游戏产出还没变,币价也没拉,再过段时间图新鲜的人就会撤退了。

昨天bsc基金会又买了几个bsc上的币, $kilo $wod 和 $koma , 短时间涨了一波,今天又被大盘带下来了。

Show more

0

0

20

41

3

$ICNT 看起来属于一个典型的筹码回收状态,简单做一下这个号称要成为Web3 - AWS的技术面分析!

首先筹码分布目前看起来还不是很清晰,盘面能够看到的两个核心堆积位置在0.32与0.27,昨天价格刚刚对下方需求区进行了回踩,随后就转头向上进行测试了。

然后筹码峰值存在供应,于是再次向技术位支撑测试...

由于我之前做过很多“去中心化储存”的研究,尤其是 AR(Arweave),所以这个还是值得一看的!

不过与AR不同的是, @ICN_Protocol 的定位更像是一个去中心化的云服务平台,而不是单纯的储存平台,从这个角度上来说,叙事规模更大,生命周期也会更加持久。

至于交易层面,由于目前已经错过了一个明显的买点,且价格短期受压制于次级筹码峰值,因此可以等待价格对下方绿色需求区再次测试后再决策。

当前来看,这里形成一个0.22~0.32的震荡区间,对于刚刚TGE的项目来说,还是比较健康的,毕竟这个项目也是上了Alpha的,早期供应需要长时间慢慢吸收。

不过若是从新项目上线进行洗盘的角度来看,我更喜欢斐波那契0.786~0.86的回撤区间,毕竟今年看到的大部分新项目都有这个类似的结构。

那就是上线之后先持续回撤,直到早期Easy筹码逐步出清后,价格才会开始走成正常的状态。

当前这个位置的价格区间在0.17~0.186之间,如果价格就是不回调,且始终位于0.22以上震荡,那么就是比较强势的状态的,但如果有机会最后震仓一下,也就是快速到达0.186以下再收回,那么就可以确认短期浮动筹码供应已经彻底洗干净了。

这个协议是有真实盈利及企业级业务的,去年的ARR在700万美元左右,因此值得保持关注!

至于更多信息,大家可以去官推 @ICN_Protocol 及 @ICN_China 了解,总之DYOR就好啦!

Show more

0

0

0

0

0

3/“重关系”的算法争议

Kaito 的核心卖点在于其 AI 驱动的内容评分算法,声称能够识别有价值的 Web3 内容。然而,随着用户使用的深入,这套算法却频频引起争议。

用户 @Jessethecook69 在短短 24 小时内,仅凭三篇“擦边”内容,就登上了 Kaito Yapper 榜单全球第九、中文区第一的位置。

这不禁让人质疑:这样的算法,是否真的在筛选有价值的信息?

不少用户指出,Kaito 对阅读量权重较低,算法更侧重高影响力账号之间的互动表现。糟糕的是,部分ICT(Inner Crypto Twitter)开始“抱团”,进一步放大了这一算法倾斜。

加密 KOL @sky_gpt 直言,Kaito 的算法本质上是为抢占机构和头部 KOL 市场设计的,严重损害了普通创作者的生态。

他指出,自己撰写的一篇 30w的干货内容,与一个项目花钱买榜的2k广告帖获得的评分几乎相同,而非 Kaito 相关内容则在算法中被系统性压制。

“榜单前 50 的 KOL 吃得盆满钵满,其他人想要成长几乎无门”,他写道,“Kaito 正在断绝新人崛起的路径”。

Show more

0

0

3

7

2

🧐币安 Alpha 爆款 MapleStory Universe & $NXPC 研报:Web3 游戏的冒险岛,能否掀起链游新热潮?

作为 #Binance# Alpha 目前单笔空投最大的一个项目:

单个账户拿到了 Alpha 空投和 BNB Holder 空投加起来超过一千美金,简直爽歪歪:好久没有这么大的猪脚饭;

作为 BN 后面的重点,大家一定要关注多花时间去研究,

观察币安近半年布局,Alpha 可能不是奖励系统,而是币安构建未来金融+身份+平台信用的方式,他是币安第一次系统性构建“用户忠诚度+行为激励模型”的实验田;

这不仅是空投,而是 Binance 在构建基于自己生态的自己的用户积分体系;

所以我经常和朋友说:你不是在刷积分,你是在占位 Web3 中央银行发行信用的前排。

了解入口:https://t.co/s9MwWJYHTA

币安分析:https://t.co/BzNIYB07LY

然后我们谈回来 $NXPC 因为 Alpha 活动吸引了大量的目光,这些其他项目也是看得到的,未来目都会希望能够和币安达成这样合作;

然后我门一起分析下为什么 @MaplestoryU $NXPC 能够达成目前的成就——

1️⃣项目概述:冒险岛的 Web3 重生,承载一代人的情怀与野心:

$NXPC 的走红除了价格之外,主要是因为这不仅仅是一款游戏,而是一个承载着无数玩家童年回忆的冒险岛(MapleStory)IP 在 Web3 世界的全新篇章。

想象一下,一个有着 20 年历史、全球超 2.6 亿玩家的经典 MMORPG,如今摇身一变,成了一个基于 Avalanche 子网的 Layer 1 区块链生态系统。

这背后是韩国游戏巨头 Nexon 斥资 1 亿美元的豪赌,试图用区块链技术重新定义游戏的未来。

为增强 RX,MSU 引入了 NFT、NXPC 与 NESO 三位一体的链上通证机制——

我们都知道链游最大的问题是“可持续性”——如何避免 GameFi 变 Ponzi?

MSU 的核心机制其实是围绕“RX = Utility + Rarity”这个概念来设计经济模型:

1)所有链上资产(装备/材料)都以 NFT 形式存在,可用于多款 MSU 游戏。

2)NXPC 是生态通证,用于兑换/销毁 NFT、参与治理、进入更高阶游戏区域。

3)NESO 是消耗型代币,更偏向于游戏内部的交易媒介和活跃度奖励。

游戏内道具将以 NFT 形式发行,具备跨应用的可用性与稀缺性,玩家可通过 NXPC 进行兑换、回收、参与生态治理。此外,NESO 作为链内各类应用场景的基础货币,广泛用于奖励、交易和高阶内容解锁。

MapleStory Universe @MaplestoryU $NXPC 是这个宇宙的治理代币,总量 10 亿枚,与游戏内流通代币 NESO 形成双代币体系,1:1 固定兑换,既保证了经济稳定性,又让玩家能无缝参与生态治理和游戏内交易。

作为一个 90 后,我记得小时候攒零花钱去网吧打冒险岛的日子,如今看到这个 IP 带着 Web3 的翅膀重生,内心既激动又期待——

这不仅是一场技术革命,更是一场情怀的延续。但问题是,它真的能飞起来吗?

在 Web3 世界中,情怀不再只是回忆,而是可以上链的资产。当 Nexon 宣布将经典 MMORPG《冒险岛》引入区块链,打造 MapleStory Universe(简称 MSU)时,这不仅是一次技术升级,更是一次叙事革命。

这就是 MapleStory Universe(MSU)的底层叙事逻辑:

它不是从 Web3 去创造游戏,而是从游戏去延展 Web3。$NXPC,也不是一个速通的投机代币,而是一次情绪资本的金融化尝试。

$NXPC 不仅是一个代币,更是连接过去与未来的桥梁。

2️⃣项目优势:情怀与创新的完美结合:

1. 强大的 IP 背书与用户基础

依托 Nexon 旗下运营超20年的《冒险岛》IP,累计用户超 2.5 亿、历史营收超 50 亿美金,拥有极强的品牌信任与代际用户粘性,为 Web3 落地提供天然流量入口。

2. 独创的 RX 模型

项目围绕“Reward Experience(RX)”重塑链游价值逻辑,通过“实用性(Utility)+ 稀有性(Rarity)”双维设计,构建出长期可持续的游戏动力系统,提升资产获得的满足感与成就感。

3. 完善的经济模型

引入 NFT(资产承载)、NXPC(兑换与流通核心)、NESO(通用代币)三位一体的经济模型,支持资产可跨应用流通、贡献激励与价值回收,打通从“产出—交易—销毁”的完整路径。

4. 技术与资金支持

已于 Avalanche 构建专属子网,计划于2024年底上线 PC 端 MMORPG《MapleStory N》,并由 Nexon 设立 1 亿美元 Web3 基金扶持开发者生态,推动 UGC 与链上互动繁荣。

5. 成熟的反外挂系统与经济稳定机制

借助20年运营经验与超千万封号记录,MapleStory 拥有业内领先的反外挂与稀有度调控机制,有助于防止链游通胀与价值崩塌,为 RX 设计保驾护航。

3️⃣未来前景:$NXPC 能成为链游赛道的下一个王者吗?

老实讲,它不会是那种短期炒币能拉几十倍的“新瓶装旧酒”项目。你要指望它三天五天内给你爆拉 20 倍,建议看别的 meme。

$NXPC 更像是一个“Web2 IP 链改标的”:IP/流量/情绪在 Web2,叙事与资产流动性在 Web3。

它的价值不靠空投,不靠 L2 装X,而是靠内容、玩法、社区与时间换取的信任。

我们还需要看他未来的发展趋势——

首先 Nexon 本身是韩国巨头,背后还有 Avalanche 专属子网支持,链上交互不靠公链拥堵,他们还推出了 1 亿美金 Web3 游戏基金,背后是要“扶生态”而不是“拉币价”。

即将上线的 MapleStory N(2024 Q4),将是 MSU 真正爆发的第一场战役。

1)看好的理由:潜力无限,Web3 游戏的破局者:

MapleStory Universe 就像 Web3 游戏赛道的一匹黑马,带着满满的诚意和野心杀入战场。

它不仅有顶级 IP 和大厂背书,还有清晰的代币经济模型和创新的 NFT 机制。更重要的是,Nexon 正在用实际行动拉近 Web2 和 Web3 的距离——

比如通过 Token Comics 简化区块链概念,帮助传统玩家无痛上手。如果 MapleStory N 能延续冒险岛的沉浸式玩法,同时保持经济系统的透明性和公平性(比如实时公开奖励数据),它完全有可能成为链游领域的标杆,把数百万 Web2 玩家带进 crypto 世界。

再看技术层面,基于 Avalanche 子网的底层架构让 MapleStory Universe 具备了高扩展性和低成本的优势,这在链游大规模普及时至关重要。

而且,Nexon 的全球化运营经验也意味着这个项目不会局限于亚洲市场,而是有能力辐射全球,吸引更广泛的用户群体。如果一切顺利,$NXPC 不只是一个游戏代币,而是连接游戏和区块链的桥梁,玩家手中的每一枚代币,都可能成为未来数字经济的通行证。

2)风险与挑战:Web3 游戏的老难题:

但链游赛道从来不是一片坦途。

Axie Infinity 的前车之鉴还历历在目——

早期靠“Play-to-Earn”吸引了无数玩家,但投机热潮退去后,经济模型失衡,玩家流失严重。MapleStory Universe 目前还处于公测阶段,玩家留存率和经济系统的稳定性尚未经过市场考验。

如果游戏过于依赖空投和奖励吸引用户,却忽略了核心玩法的新鲜感和趣味性, $NXPC 的价值可能很快就会被市场冷落。

另外,$NXPC 的价格走势也让人有些担忧。上市初期突破 3.6 美元,FDV 达到 30 亿美元,但目前流通量仅 16.37%,后续的代币释放压力不容小觑。

Web3 游戏赛道虽然有 Gala Games、The Sandbox 这样的头部项目,但整体叙事和技术突破并不多,单靠冒险岛 IP 拉动价格到这个区间,显得有些过于乐观。Nexon 需要证明,MapleStory Universe 不只是“蹭热点”的链游,而是能真正改变游戏规则的生态。

3)我的思考:情怀与创新的碰撞,值得一搏:

作为一个既玩过冒险岛又混迹 Web3 圈的人,我对 $NXPC 的感情是复杂的。一方面,我无比期待看到这个承载我童年回忆的 IP,在区块链世界里焕发新生;

另一方面,我也担心它会步其他链游的后尘,昙花一现。但从目前披露的信息来看,Nexon 的诚意和执行力让我愿意给它一个机会。

MapleStory Universe 不是单纯的“打金游戏”,而是一个有深度、有温度的创作者经济生态。如果它能平衡好投机与游戏性,$NXPC 或许真能成为链游赛道的下一个爆点。

结语——

MapleStory 不只是游戏,它是很多人青春的一部分。

当它接入链、赋予资产所有权、构建跨游戏的 NFT 使用权时,它在做的,其实是一个跨代用户情绪资产的“再金融化”。

这是 Web3 最稀缺的东西:真实用户 + 情绪记忆 + 内容复用。

说到底,链只是工具,情怀才是护城河。那些还在炒 meme 和羊毛的人,也许该认真看看 $NXPC 背后这场真正的链游革命。

不是所有链游都有未来,但 MSU 可能是少数几个“活下去”的, $NXPC 不仅是一个代币,更是连接过去与未来的桥梁。在 Web3 的世界里,情怀不再只是回忆,而是可以上链的资产。

Show more

Introducing Nexpace (NXPC) on Binance HODLer Airdrops!

Earn NXPC With Retroactive BNB Simple Earn Subscriptions!

Find out more 👉 https://t.co/jdXb37coIM https://t.co/lHsU0D1mPv

0

0

2

0

0