Search results for 构建人类命运共同体

People

Not Found

Tweets including 构建人类命运共同体

舆论权力的演化:Lex, Demis and Balaji

今天打算狠狠地研究一下 Lex Fridman 的这期采访。写一系列帖子。说实话,连他采访陶哲轩的那一期我都没那么大兴趣,虽然陶哲轩是数学界的神,但他的领域终究离我的关注点比较远。而 Lex 这期采访的对象,却直接触动了我对人类文明走向的核心思考。因为我一直认为:人类文明中的话语权,一直在发生变化。而每一次话语权的转移背后,其实对应着一种全新的社会模式和结构性权力的重构。

第一阶段是王权时代,彼时“权力即历史”。在封建君主制社会,国王或皇帝是历史的唯一操盘手。他们的决策、战争、婚姻与联盟,直接决定了一个国家的命运走向。亚历山大、秦始皇、路易十四、拿破仑……这些名字就是一部部时代的浓缩。他们的个人意志就是时代的最高语言。

第二阶段进入政治时代,话语权落入意识形态之手。伴随民主制度与工业革命的到来,政客与政党成为塑造历史的新核心力量。从两次世界大战到冷战,从殖民体系的瓦解到全球治理的建立,真正起作用的已不是战争机器,而是舆论与宣传的掌控力。代表人物如罗斯福、丘吉尔、戈尔巴乔夫、邓小平,他们靠意识形态动员、国家机器传播、媒体策略掌控民意,实现了政治对人心的调度。

第三阶段是企业家时代,“资本即创新即权力”。当技术加速渗透到生活的每一个细胞,最有影响力的不再是政客,而是那些改变人类生活方式的企业家。乔布斯重新定义了手机,盖茨将计算机带入家庭,马斯克押注火星与AI,扎克伯格掌控社交生态。他们不仅是商业帝国的缔造者,更是“未来叙事”的主导者。在这个阶段,产品成了信仰、品牌成了语言,资本变成了新的政治工具。

而现在,我们已经站在第四阶段的门槛上:科学家与AI构建者时代。在这个时代,算法与理论正成为新的舆论源头与文明秩序的起点。Demis Hassabis、Ilya Sutskever、Geoffrey Hinton……他们不再只是实验室中的专家,而是文明结构的重新设计者。他们不只是制造工具,而是给出了未来世界的解释框架。语言模型不仅生成内容,它还嵌入了“世界观 + 推理结构”,改变着人类对真理、对自我、对社会的理解路径。舆论不再是人类对人类的说服,而是算法对人类的训练。

Lex他正在记录、整理、传播这种权力更替的全过程——科学理性如何登上话语权的顶端,成为新世界的叙事中心。Lex成为世界顶级媒体人是没有悬念的。

Peter Thiel 和 Balaji 也一直是我长期关注的第一梯队人物。我曾经和一些文科背景的同学聊起他们提出的 Network State 概念,包括那些学国际关系、政治学的朋友,但几乎都难以接受,甚至觉得像是在听天方夜谭。他们往往将这种思想视为不切实际的极客幻想,缺乏对技术底层逻辑和结构建构能力的理解,也因此无法意识到这背后其实是对国家主权、社会组织形式、以及人类共识机制的深刻重构尝试。我本人反对文科教育现在的教育模式,尤其是在本科阶段。不过这不是我这一系列要讨论的内容。

借用一下加速主义派常说的一句话: Can you feel the acceleration?

(1/N)

Show more

0

0

6

52

10

深度信仰!富在术数,不在劳身

两千年未变的财富铁律:你的勤奋,可能正在毁掉你。

一场跨越时空的认知暴击,《盐铁论》刺穿了整个农耕文明的幻觉:

“富在术数,不在劳身;利在势局,不在力耕。”

两千年后,这句话依然在抽打着当代人:

当你在地铁里挤成沙丁鱼时,有人用一套算法收割流量;

当你在会议室熬夜改PPT时,有人用股权设计锁定行业命脉。

这不是命运不公,而是认知的“代际碾压”。

🔺认知诛心:勤劳是最大的认知枷锁。

凌晨3点的写字楼里,90后设计师小林第28次修改方案。

她始终相信“越努力越幸运”,却在体检时查出甲状腺癌,

这是当代“力耕者”的集体困境:用战术勤奋掩盖战略懒惰。

🔺劳动价值的三大幻觉。

时间幻觉:以为“投入时间=创造价值”,实则90%的忙碌都在给系统填坑。

农耕时代的“亩产思维”,汗水与收成成正比。

体力幻觉:迷信“天道酬勤”,却不知机器已能24小时无休耕地。

工业时代的“工时陷阱”,流水线上的机械重复

道德幻觉:用“勤劳美德”自我感动,掩盖战略懒惰的真相。

信息时代的“内卷困局”,PPT造火箭式的无效劳动。当你炫耀自己全年无休时,资本家正在计算你的剩余价值转化率;

流水线上的螺丝钉越勤奋,工业革命的绞盘转得越欢。

🔺重新定义"劳动价值"。

体力劳动层:外卖骑手每单赚6元(时间密度决定上限),属于低阶努力,用体力兑换生存资料,例如外卖骑手、流水线工人。

脑力套利层:骑手培训师开发路线优化课程(单位时间价值放大100倍),属于中阶努力,用脑力置换生产资料,例如程序员、设计师。

系统构建层:设计外卖平台派单算法(创造千亿级商业生态),属于高阶努力,用规则收割生态红利,例如平台架构者、标准制定者。

🔺为什么程序员35岁危机?

因为他们停留在“代码力耕者”层面,从未掌握“技术势局”的能力;真正的护城河不是写代码,而是设计代码世界的规则。

02、术数觉醒:从“被算法支配”到“设计算法”。

🔺财富的本质是套利。

空间套利:15世纪威尼斯商人搬运香料,21世纪字节跳动搬运注意力。

时间套利:巴菲特“别人恐惧我贪婪”,马斯克殖民火星赌未来。

认知套利:掌握10%的关键信息,就能撬动90%的资源错配。

底层拼体力,中层卖脑力,顶层玩概率。

你永远赚不到认知坐标系之外的钱,除非靠运气,而靠运气赚的钱,会凭实力亏光。

杭州90后女生小美,用三年完成惊人蜕变。

阶段1,淘宝客服(月薪5000,每天回200条“在吗”);

阶段2:整理高频问题→制作自动回复模板(效率提升3倍);

阶段3:开发智能客服系统卖给中小商家(年入300万)。

她的破局密码:把重复劳动封装成可复制的数字产品——这就是现代版“术数”。

🔺构建个人算法系统。

输入端口:

每天吞噬3小时高密度信息(行业研报>畅销书>短视频);

建立“暗知识”捕猎网(参加闭门会>混社群>刷朋友圈);

处理内核:

用“贝叶斯思维”迭代认知(先验概率+新证据=升级决策);

打造“可迁移模型”(把送外卖经验抽象为动线优化方法论)。

🔺输出引擎:

让成果可复制(开发课程/写操作手册/建SOP流程);

让价值可杠杆(用股权融资/用IP吸资源/用专利卡生态位)。

为什么多数人学不会术数?

因为学校教的是“做试卷”,而现实要的是“出考题”,

前者在既定规则下内卷,后者在重构规则中通吃。

03、势局思维:在秩序裂缝中卡位。

🔺势能积累的法则,看懂"生态位战争"。

暗规则1,所有蓝海都在红海的毛细血管里(拼多多崛起于“五环外需求”);

暗规则2,头部效应越明显,尾部反脆弱机会越多(自媒体行业1%的巨头倒下时,4%的垂类号吃掉市场);

暗规则3,合规性风险往往藏着最大红利(早期比特币玩家/跨境电商税务洼地)。

上流社会人捧人,底层社会人踩人,中间阶层在假装人帮人。

高利润低竞争藏在周期的时差里,机会卡在认知的盲区中。

🔺破局者的三重境界。

第一重,看见局:抢占信息高地。

加入3个优质付费社群,推荐“知识星球”头部圈子;

关注10个细分领域KOL,警惕百万粉大V,专注垂直专家。

第二重,利用局:织造资源网络。

发展“弱关系链接”,每周认识1个新行业从业者;

打造“价值交换器”,用自己的专业技能置换他人资源。

第三重,重构局:踩准周期律动。

经济周期:熊市学习技能,牛市变现

行业周期:在传统行业数字化转型期切入,如实体店直播化。

美团骑手研究平台算法是战术级努力,王兴设计平台算法是战略级降维。

认知维度差,才是最大的降维打击。

04、警惕:别掉进这些"伪术数"深坑。

🔺成功学的三大毒逻辑。

归因谬误:把时代红利包装成个人方法论。

幸存者偏差:用1%的逆袭案例掩盖99%的炮灰。

因果倒置:鼓吹“坚持就能成功”,却绝口不提选择比坚持重要100倍。

大师教你财务自由的样子,像极了赌场荷官演示赌博必胜术。

当知识付费在卖‘捷径’时,真正的捷径早已标好了天价。

🔺金融术数的死亡诱惑。

第一层幻象:以为K线图有规律可循,实则高频交易算法在玩量子扑克。

第二层幻象:相信“价值投资”安全无忧(宁德时代一年跌去60%市值。

第三层幻象:幻想自己是镰刀,实则只是两把镰刀碰撞时的火星。

为什么多数人学价值投资反而亏钱?

因为巴菲特买的不是股票,是美联储的印钞权;

普通投资者却在用买菜思维玩国家货币游戏。

05、比特币的终极突围:当BTC开始重塑"价值",在数字时代重新定义“财富”的意义

人类未来的三大价值基石

🔺抗脆性炼金术:将系统性风险转化为财富机遇,中本聪用代码对抗金融危机,创造永不贬值的数字黄金。

🔺共识魔法:在信任崩塌的时代凝聚全球信仰,比特币从极客玩具变成万亿级资产。

🔺去中心化共情:打破垄断,让每个人掌握自己的金融主权。

传统金融能计算所有变量,却算不透人性对自由的渴望;

未来最稀缺的不是资本,而是让资本真正流动自由的能力。

当法币能买到90分的稳定时,真正的赢家不是追求短期波动的人,而是能看见101分未来的人。

比特币最终的壁垒,在于重新定义“价值”的能力。

结语:杀死那个“信仰法币的自己”

两千年前的货币博弈早已预言:“劳动积攒的财富,终被通胀收割”。当你在银行账户里拼命储蓄时,有人正用代码重构价值的游戏规则。

记住这三个血色真理:

劳动不能保值,抗通胀的资产才能。

储蓄不会致富,掌控货币发行权的逻辑才会。

财富不是数字,能穿越周期的共识才是。

站在比特币革命的门槛上,我们终于读懂中本聪的深意:真正的“价值”不是靠印钞,而是靠数学保证的稀缺;终极的“金融”不是控制,而是自由流动。

此刻起,忘掉“法定货币”,开始“设计自己的货币未来”。

Show more

为什么财富自由要靠投资而不是工作?

工作给人一种假象,

你赚的每一分钱都靠你的付出,

如果哪天你失业了,你就完蛋了,

重则妻离子散,万劫不复。

时间一长,假象就成了你的信条。

于是你用余下的一生去寻找各种老板,为他的荣华富贵添砖添瓦。

而投资,可以逐渐训练你去接受人生的无常,并在不确定性中得到回报。

敢于接受无常,绝对是实现自由的一项关键因素,不光是财务自由。尤其在币圈你会平衡自己的欲望,在限定环境中实现自己的自由,包括财富自由。

本文由 #Gateio# | @Gateio_zh 赞助

Show more

0

0

3

9

0

地球上72%是海洋,它神秘,危险,又充满机遇。

很多渔民因海而生,靠海里的鱼群换钱养活一家的生计。

在暴雨中,一个老人以他布满盐霜的双手收拢流刺网,暗红色的血水顺着皱纹沟壑淌进海面。

船尾传来钢索崩断的脆响,三十公斤重的铁锚被巨浪卷走时,老人听见自己后槽牙碎裂的声音。

"金枪鱼群!"老人的钓竿突然弯成满月。他浑浊的眼球在闪电中迸出精光,那是世代渔民用命换来的直觉。

老人扑向震颤的钓索,虎口瞬间被勒出血痕。四百米尼龙线在浪涛中划出诡异的之字,某种洪荒巨兽的力道顺着钓线直抵心脏。

当那道流线型的幽蓝背鳍劈开浪墙时,老人终于明白他再老辈人说的"海龙王坐骑"是什么意思。

五米长的蓝鳍金枪鱼跃出水面,月光在它纺锤形的身躯上镀满水银,暴雨在暗金色斑纹间碎成珍珠。这尾价值堪比奔驰轿车的海洋贵族,此刻正在他的钓钩上跳舞。

钢叉刺入鱼鳃的瞬间,老人摸到了那个冰凉的金属环。

借着防水手电的微光,他看见不锈钢项圈上镌刻的"Bluefin C-1307"

"...这个代号是什么?"他喃喃自语...

🔷此时一个神秘的声音传来:恭喜你,你获得了一种守护力量,代号的神秘背后是—— @bluefinapp

Bluefin项目,诞生于Sui区块链生态的Defi基础设施,一个以极致性能和人性化设计闻名的Layer-1公链。

正如"海龙王坐骑"的蓝鳍金枪鱼,Bluefin在Sui生态中也是王者,自身推出的“Bluefin pro”更是追求极致。

其中核心模块包括:

🔹去中心化交易引擎:亚秒级交易,低 Gas费高频交易

🔹流动性管理:提供 AMM 和质押奖励

🔹质押与收益耕作:灵活锁定期激励长期持有

🔹跨链桥接:支持资产从 Ethereum 等链转移至 Sui

🔹去中心化治理: $BLUE 持有人可参与协议决策。

这些模块共同构建了一个高效、安全的 DeFi 生态,为用户提供交易、收益和治理的全方位体验。

🔷鱼儿不能没有海洋,因为那是它背后的力量

Buefin 的背后,不仅是一串闪耀的名字,更像对 DeFi 未来充满的信念。

🔹Polychain 看到了它的技术潜力

🔹Brevan Howard 看到了它的市场前景

🔹SIG 和 Tower Research 看到了它的性能极致

🔹 Wintermute 则用行动为它铺路。

这些顶级资本的信任,就像海洋供给着鱼儿, 支持Bluefin 在 Sui 生态中的成长。

🔷如果你想拿到这条宝贵的蓝鳍金枪鱼,分享一下目前可参与的项目机会👇

①用 $BLUE 刷 Alpha Points,总奖池55万美元,

交易量前8000名即可获得625枚 $blue 代币(约70u)

② $Sui 生态总交易量前4000还有额外的Sui奖励

③参与 @GiveRep 的生态任务拿积分奖励

④银河活动https://t.co/DH34Xf64Yk

时间来到一年后,老人站在新渔船上,夕阳如血,染红了平静的海面。

他微笑将“Bluefin C-1307”的颈圈做成项链挂在胸前,扬帆向大海深处驶去。

这个项圈早已成为他们家族的圣物,在变幻莫测的海洋中给予安全守护。

Show more

Join the $BLUE trading competition on @binance Alpha! The top 8,000 traders by volume will each earn 625 $BLUE from a 5,000,000 prize pool.

More details: https://t.co/xIl1Sl352Z

0

0

0

0

0

🧐 Metis Hyperion 测试网上线:从单一 L2 到模块化多链+AI 基石!

加密行业有个很奇怪的惯性:一旦你被贴上标签,哪怕几年没更新,市场对你的认知也不会主动刷新。

Metis 就是一个典型例子,很多人还停留在它是“那个做OP Rollup的L2”的阶段,但事实上,它在酝酿更大的一盘棋。

昨天凌晨 Hyperion 测试网上线,是我近期看到少有的“主动进化式项目动作”:不是为了跟风AI贴热点,而是对整个生态架构的系统性重构。

主要在于 Hyperion 本身就不是一个“空壳式 AI 叙事链”,它是首个支持大型语言模型(LLM)原生链上执行的 Layer-2 协议,底层集成了由 LazAI(@LazAINetwork)构建、Alith(@0xalith)驱动的去中心化 AI 代理框架,使链上验证与链下计算协同效率大幅提升,真正实现了“让 AI 在链上跑起来”。

我感觉它不只是一次升级,而是一次范式转移——

Metis 可能正在掀起一场生态革命:

彻底打破“Metis = 单一 Layer2”的旧认知:通过 Hyperion 测试网上线及 Metis SDK 的展示,全新定位呼之欲出:模块化多链基建 + AI 专用链领导者。

这不仅是一次技术跃迁,更是对 METIS 代币价值逻辑的重构,以及对开发者与机构的全新号召。

这篇文章是我站在开发者/投资人双重视角,对 Metis 这次变阵做的结构性分析:从链的性能与定位,到 SDK 与代币机制,再到生态策略与行业格局。

1️⃣不再只是 L2——

刚看到 Metis高性能链Hyperion测试网正式上线;

对于 Metis 而言,这是一个很重要的转折,正在悄然完成从单一以太坊 Layer2 向模块化多链基建的转型。

在 Hyperion AI 专用链测试网启动后,Metis 不会满足于做一个孤立的 L2 网络,而是定位为支持多链协同的基础设施;

这意味着 Metis 将承担“万链互联”的基石角色,提供模块化拼装的链构建能力,把 AI 原生链纳入其版图。

Metis 这步棋看似在扩张自己的版图,本质上是在押注一个新范式:未来不会只有一个 Rollup,而是千链共舞的世界。

现在还没人能做这个“桥梁”,他们试图做第一个。

2️⃣Hyperion:AI 原生链的技术革命:

作为 Metis 推出的高性能 AI 专用链,Hyperion 测试网代表了链上人工智能的全新尝试。

它针对 AI、GameFi、DePIN、高频交易等场景做了专项优化,采用并行执行引擎、AI 定制的 MetisVM 虚拟机等突破性技术,实现近乎毫秒级的交易最终确定和超高吞吐量;

简单来说,Hyperion 是首个为“把 AI 完全搬上链”而生的网络, 让以前跑不动的链上 AI 推理、实时数据处理成为可能。

听起来像是“链上 AI 的终极梦”,但也是对现有“靠合约凑 AI 叙事”的一记重拳——

Metis 不只是给AI链换个包装,而是重新定义它的运行土壤。

3️⃣双链协同,优势互补:

Metis 现在拥有Andromeda + Hyperion双链架构,各司其职又无缝协同。

Andromeda 作为原有的通用型 L2,强调安全性和去中心化,已实现完全去中心化的排序节点,适合 DeFi、企业级应用等常规场景;

Hyperion 则主打高性能和 AI 原生能力,暂以中心化排序器起步(后续逐步去中心化),专注实时计算和复杂应用。两条链共享底层技术和METIS 经济体系,并通过 Metis SDK 实现跨链交互和资产流动的无缝衔接;

对于开发者,可以按需将不同模块部署在不同链上(比如 NFT 等资产类合约部署在 Andromeda,而高频AI计算逻辑跑在 Hyperion);

这种双链组合其实是给“不同需求”的开发者各找了落点:你要稳,要去中心化,用 Andromeda;你要快,要实时响应,用 Hyperion。

这个组合听起来不像是叠加,而更像是“分工明确的团队作战”。

4️⃣链如乐高,Metis SDK 降低造链门槛:

很多项目都喊模块化、喊 SDK,但 Metis 是少数真的把这事儿产品化的。

他们不只是造了一套链,而是把“造链”变成了产品。

对开发者来说,这差距不是技术,是门槛的生死线。

Metis SDK 赋予开发者前所未有的能力——

它就像区块链世界的乐高套件,预置了高性能区块链网络所需的各种模块化组件,包括并行执行的共识机制、以太坊兼容层、AI 原生支持的 VM 和链上存储等;

通过“乐高式拼装”降低发链门槛,让任何团队都能快速构建定制化区块链。这不仅加速了多链生态的扩张,更为链上 AI 应用提供了高效、灵活的基础设施。Hyperion 的核心优势在于:

1)模块化架构:支持开发者按需组合链上组件,满足多样化场景需求。

2)AI 性能优化:专为 AI 工作负载设计,提供高吞吐、低延迟的计算环境。

3)万链互联:通过跨链协议实现多链协同,奠定 Metis 作为“链上枢纽”的地位。

开发者借助 SDK 可以像搭乐高积木一样快速搭建专属区块链,而无需从零开始攻克底层难题;

这极大降低了造链技术门槛,使得不同场景的定制链成为可能——无论是AI 计算网络、DePIN 实体基础设施网络,还是 GameFi 专用链,都可以基于 Metis SDK 搭建并接入 Metis 生态;

这种模块化多链架构意味着 Metis 未来可以孕育出多个“行业专用链”,形成类似乐高拼接的多链矩阵,共享安全和流动性;

对区块链行业而言,这是向可组合的链上世界迈出的一大步。

5️⃣METIS 代币价值逻辑重构:

Tokenomics 一直是公链转型的死角:链上做了变革,但代币没跟上节奏。而这次 Metis 比较难得的是:它的代币机制没有掉队,甚至跑在了叙事前面。

在万链互联的生态中,METIS 不仅是 Gas 费和治理的媒介,更是跨链结算的核心资产。这种多维度需求叠加效应将显著提升 METIS 的市场需求:

可谓是一币在手,横跨双链身兼三职 :

首先,METIS 是双链通用 Gas,无论用户在 Andromeda 还是 Hyperion 交易,都会消耗 METIS;

其次,METIS 成为统一的价值承载,Hyperion 上 AI 密集型应用和 Andromeda 上常规应用的交易量都共同为代币赋能,形成一体化的经济体系;

第三,METIS 还通过质押和治理等机制提供跨链的结算和治理功能,在两个网络中无缝发挥作用,避免生态价值碎片化 。简单来说,Metis 正在将其代币深度嵌入网络运行和跨链交互层面,使其价值捕获能力与生态版图一起增长。

这对投资者而言,METIS 的价值逻辑正被重新塑造——从单链代币升级为“多链燃料 + 治理枢纽 + 价值桥梁”,其需求和应用边界都有望被大幅拓宽。

6️⃣开发者生态:

HyperHack 引爆创意:Metis 深知,要让多链+AI生态繁荣,开发者是最关键的驱动力;

为此,他们在 Hyperion 上线之际推出了大型黑客松 HyperHack;

这个活动以 Hyperion 为舞台,先由创意方案征集(Ideathon)开始,再让入围团队在 Hyperion 测试网上动手构建原型。

本次黑客松设置了 20 万美元奖池,涵盖AI 原生应用、链上数据与 AI 流水线、Alith(链上 AI 代理)集成、实时 Web3 系统、基础设施工具、DeFi等多个赛道,并提供投资孵化和导师指导机会,激励开发者发挥创造力 。

黑客松看起来只是一个活动,但对 Metis 来说,这其实是吸引“下一波创新发生在 Hyperion 上”的信号弹。谁先吸引住开发者,谁就有未来生态话语权。

7️⃣战略展望:迈向多链未来:

Hyperion 测试网上线只是序幕,Metis 的蓝图远不止双链这么简单。

官方的“ReGenesis”愿景提到,Andromeda 与 Hyperion 的模块化组合为未来更多专用链铺平了道路 。

就像 Hyperion 专为 AI 而生,未来可能还会有面向其他新兴领域的链在 Metis 生态中诞生——

比如隐私计算、社交网络甚至更多我们尚未想到的场景。这种多链并存、各尽所长的架构,使 Metis 能快速适配技术演进,同时保持与以太坊主网的安全继承和统一的开发者体验 。

在一众“高 TPS Rollup”中,Metis 没选内卷路线,而是悄悄换了赛道。它可能不想再被叫 L2,而是未来的多链系统 integrator。

8️⃣结语与思考:

Metis 这一步,看起来像是在模块化和 AI 上“押宝”,但本质上,是在赌一个更深层的命题:

未来区块链的规模化增长,究竟来自哪里?

是继续做一条更便宜的 L2?还是去承载那些传统链从未能有效支持的新需求,比如 AI 原生交互、链上实时计算、DePIN 网络自治等?

Hyperion 就像是对这类场景的一次正面试探,也是对整个区块链技术堆栈“再组织”的一次尝试。

从单纯的以太坊扩容网络蜕变为多链并举的生态构建者。这背后体现了团队对行业未来的判断:下一波区块链增长点可能来自AI 等新兴应用与去中心化技术的深度结合。

当然,这一战略能否成功还有待时间检验:中心化排序器、AI 链赛道尚未跑出标杆应用、SDK 生态仍需培育,这些都是现实。

但对于一个不愿在 Rollup 平庸化洪流中被淹没的团队来说,这一步,值得被记录,也值得被押注。

如果说上一代 L2 比的是 TPS 和手续费,那下一代链的竞争,可能是对多链协同、场景定制和生态控制力的博弈。

Metis 这次的打法,像是一家试图摆脱 Layer2 中年危机的项目,决定不再“卷参数”,而是另起炉灶,去做一个多链 AI 世界的建筑师。

这对于区块链投资者和用户来说,无疑是一个值得持续关注和讨论的新故事:

模块化多链的未来已来,Metis 能否凭借 Hyperion 抢占先机?

拭目以待!

Show more

0

0

33

29

26

为什么中国互联网必须做自己的公链?最近这一年,红林律师和不少做出海、做平台、做区块链技术底层的从业者聊过关于“做不做公链”这件事。发现原本被视作币圈专属的事情,似乎也成了越来越多互联网创业者开始认真思考的问题。有的团队开始研究底层架构,有的人尝试通过链连接支付网络和用户体系,还有的公司干脆直接下场做自己的链。

作为一名长期参与Web3.0商业项目合规服务的律师,我越来越觉得,这不只是技术选择、融资路径,甚至也不完全是Web3赛道内部的问题——而是中国互联网整体在全球化、账户体系、支付架构和产业控制力上的一次系统性挑战和机会。

这篇文章,结合我的观察、理解和业务中接触到的实践,抛砖引玉地抛出一些观点和判断,供互联网的创业者和从业者们参考和探讨。

# 国家层面:为什么中国需要一条自己的“数字出海通道”?

过去几十年,中国在高铁、电网、通信基站这些实体工程上都已经做到全球领先,但在数字世界的底层设施上,我们仍处于结构性依赖状态。

账号体系掌握在Google、Facebook手里,支付路径靠Visa、Mastercard和PayPal,广告流量买量则还得仰赖Google Ads、Meta Ads这些平台。在全球互联网的底层逻辑上,中国几乎没有自己的控制权。

这就导致一个问题:你出海搞社交App、内容平台、电商商城,但只要海外平台一收政策,你可能连用户都找不到了。身份认证、支付通道、应用分发全是别人的,业务命脉始终系在别人手里。

而公链,提供了一种“底层系统级替代路径”:不依赖银行、信用卡,不需要手机号和Facebook账号,链上钱包即账户,稳定币即货币,链上行为即信用。这是一种全球通用、不受主权国家单一控制的数字底盘。

我们现在能看到的一些应用雏形,比如Telegram + TON 的组合,就已经在中亚、非洲、东南亚形成了一个“聊天+账户+支付”的新体系。用户在Telegram里就能转账USDT、完成购买、接入AI插件、参与游戏。它不靠App Store、不走Visa系统,也不要求用户上传身份证和银行卡。

这样的模型,其实本质上就是一套“数字世界里的离岸口岸”。

对中国来说,这个意义不在于“现在我们被制裁了”,而是:一旦世界变得更割裂,或者金融制裁成为常态,我们有没有备用的通路。俄罗斯、伊朗、委内瑞拉都在探索稳定币和公链结算系统,这是他们的应急方案,但对于中国来说,它应该是前置布局。

这并不意味着国家要自己下场“发链”,而是意味着我们要有具备全球影响力的技术能力,并且能构建一套“由自己主导”的数字全球化路线。如果有一天,中国团队主导的某条链能在新兴市场成为数字身份入口、支付和资产通道,并与我们本土技术和贸易深度绑定,那它就不只是一个链项目,而是未来数字版“海上丝绸之路”的一部分。

# 商业层面:出海的中国公司,为什么开始“带链”一起走?

今天再谈中国互联网企业出海,已经不能只靠一款App、一套本地化方案就能解决全部问题了。

许多中国互联网项目在全球化中遇到三大典型痛点:

一是支付受限,很多国家银行卡渗透率低、本地支付混乱、国际清算体系门槛高,传统手段成本极高;

二是账号失效,你没法用微信、支付宝、手机号来构建用户体系,只能重新搭账户系统;

三是流量压缩,投放渠道和政策越来越苛刻,甚至面临内容限制和货币收紧。

也就是说,App可以出海,但App所依赖的“操作系统”却无法复制出去。而公链,恰恰是一种新的出海操作系统——它提供了全球通用的账户结构、稳定币结算能力和开放式资产激励模型,让你能在“无银行卡、无ID、无广告平台支持”的国家,也能低成本做生意。

比如 Bitget、OKX 这些平台,已经跑出了“链+钱包+支付”的组合拳,用户在非托管钱包中就能完成充值、打赏、积分兑换,背后接的正是他们自己的链和稳定币。而更轻量级的出海项目,也开始通过链上系统提供会员激励、NFT打赏、内容存证、积分分发这些“功能模块”,用链做运营的底层支撑。

这类“带链出海”的策略尤其适合金融体系不发达但用户基数庞大的区域,比如拉美、非洲、东南亚。在这些国家你很难拿到完整支付牌照、也很难对接本地清算机构,但你可以直接通过链和钱包完成端到端的闭环服务,且避开了传统合规的高门槛。更重要的是,这样的系统是“我来做水电煤”,别人可以复用。你从一个App公司变成基础设施提供者,产业话语权也随之发生迁移。

从这个角度说,公链对中国出海企业的价值,不是融资工具,而是让你从App逻辑跃迁到系统逻辑,有机会主导新一代全球互联网的“通用技术接口”。

# 用户层面:账户、资产与身份的重构正在发生

从用户视角来看,公链最直接的改变,是它重新定义了什么是“账户”和“资产”。

Web2 的账户系统是“平台附属型”的:你有抖音号、微博号、小红书号,但本质上它们都属于平台,你没有迁移权、也无法独立存在。你在这些平台上积累的关系、内容、甚至收入,一旦账号被封或产品关停,就什么都不剩了。

而Web3钱包提供的是一种“用户主权账户”:地址是你的,资产是你的,内容和行为记录也可以变成资产或信用历史。你用钱包登录,不依赖平台数据库,你的NFT、代币、积分和身份,都可以跨平台使用。平台只是服务提供者,不再是资产的“唯一入口”。

像Farcaster、Lens Protocol这样的Web3社交应用,已经开始把“链上账户”变成你在社交网络中的ID。你的一条帖子,可能是链上的数据,可以变成NFT,可以携带收益权,可以迁移到其他平台。用户不再依附平台,而是成为可以自由移动、带资产走的“数字个体”。

这种趋势和年轻用户对平台的不信任感形成了某种对冲。很多人经历过账号被封、资金被冻结、数据丢失、粉丝清零,自然而然开始关注“我能不能自己保留我的数字资产”。钱包的普及,不只是“币圈工具”的扩散,而是用户开始理解:“一个账户可以是身份入口、资产载体、社交容器、信用凭证”的多重结构。

从这个角度看,链上账户体系未来有可能演化为一种“超级账号”,它整合了身份、资产、关系链、使用记录、激励积分……最终成为每个人在数字世界里的“自我主权节点”。

# 全球格局:下一轮基础设施竞赛已经打响

过去几年,公链已经从技术实验,演变成一场全面的国际竞争。每一条头部公链,都在争夺未来数字世界的“水、电、网”话语权。而这场竞争不再是技术比拼那么简单,而是:谁能成为全球通用的账户系统、支付网络、数据通道和价值协议。

我们可以把目前全球头部公链的战略模式,拆成三类:

第一类:平台绑定型公链(Platform-native Chains)

代表项目:TON(Telegram)、Base(Coinbase)、BNB Chain(Binance)

这些链的共同特点是,有现成的海量流量平台为依托,链是平台用户资产和账户体系的延伸。

TON 依托 Telegram 的通讯网络与社交关系链,正在构建“链上账户 + 钱包 + 内容 + AI工具”的一体化平台。TON本身不是最强技术栈,但它有Telegram这个触达全球7亿用户的超级入口,并已打通USDT转账、小游戏支付、广告返佣、钱包身份验证等真实场景。在“链上生活基础设施”这块,TON是当前推进速度最快、用户增速最高的项目。

Base 是Coinbase推出的L2链,本质上是Coinbase的链上版本,强调“合规友好、开发者友好”。Base打通了Coinbase钱包、交易所账户、KYC信息,背后是美国合规资金和技术社区的强力支持。Base并不追求技术极致,而是成为美国加密企业和机构合规部署智能合约的首选平台。

BNB Chain 则是币安的全球交易网络配套基础设施,它更像一个商业闭环系统,凭借币安流量导入,BNB Chain 得以拥有大量活跃用户和真实交易数据。币安甚至开始“投资带用户上链”——谁能为链带来百万级活跃用户,币安就给生态激励。

这些“平台绑定型”链不是为了炒作,而是要在自己的平台上完成用户体系、支付系统和资产通路的闭环。它们的竞争优势是用户流量本身,竞争逻辑是“用链锁住平台用户资产”。

第二类:开发者原生型公链(Developer-first Chains)

代表项目:Solana、Polygon、Avalanche、Sui、Aptos

这类链从一开始就是为开发者准备的“通用操作系统”,目标是争夺最优秀的应用和开发团队。

Solana 是这类中的典型,主打高性能+低费用,在DePIN、链游、NFT、链上AI等新应用层方向非常活跃。虽然2022年曾因FTX事件一度失势,但2023年之后靠着“非EVM生态”和大型项目复兴重新崛起。现在的Solana更像是链上创业者最活跃的社区,拥有从移动钱包(Phantom)、手机终端(Saga)到支付工具(Solana Pay)的一整套工具链。

Polygon 是“以太坊扩容第一梯队”,在Web2对接方面推进极快,合作对象包括Nike、星巴克、Adobe、Stripe、迪士尼、印度政府等,主打“开发友好+企业友好+合规友好”三大标签。Polygon的战略不是抢C端,而是抢企业侧的合作通道。

Sui 与 Aptos 则来自原Meta团队,主打Move语言、模块化架构和金融级别安全性,开发体验和合约逻辑被认为优于Solidity。它们目前在东南亚和韩国开发圈中反响较好,但生态仍在冷启动中。

Avalanche 以“子网架构”为主打,为每个企业、政府、组织定制自己的链,参与了美洲多地政府稳定币、跨境金融项目,形成一种“链上SaaS”模式。

这类链的核心目标是——谁能成为下一代DApp开发的默认平台,谁就有机会像安卓/Windows一样,掌控数字世界的操作系统逻辑。

第三类:高频金融实用型公链(Payment-driven Chains)

代表项目:Tron、Stellar、Cosmos(部分)

这类链的特点是技术不复杂,但非常务实,不讲概念、专攻结算和支付。

Tron 虽然在西方社区名声一般,但在拉美、非洲、南亚却是真正的“链上支付大动脉”。链上USDT流转量长期居高不下,成为很多“不能通过银行账户转账”的用户的主结算路径。

Stellar 原本是做“跨境结算网络”,目标和SWIFT类似,但更轻量。其重点在于与传统金融机构对接,推动“稳定币作为跨国小额清算载体”的项目,合作银行和政府众多。

Cosmos 生态中部分链(比如Kava、Osmosis)也在走向稳定币、跨链支付场景。

这类链的生态未必活跃,但它们占据了现实世界中“金融基础设施未覆盖区域”的巨大需求空间。在全球没有银行账户的人口中,这类链成为数字现金网络的唯一选项。

回到最关键的问题:中国在这场基础设施竞争中处于什么位置?

目前来看,真正被广泛使用、生态成型、在全球拥有开发者和用户的公链中,中国主导的项目非常稀少。大多数链项目在国内定位不清、产品路线含糊、海外合规能力弱、商业化缺失。很多链甚至停留在“白皮书+技术演示+内部测试网”的阶段,离大规模真实使用还远得很。

而与此同时,别人的公链已经在接银行、建支付网络、拉开发者、进App Store、与主权政府对接项目……这不再是一场“看谁技术新”的比赛,而是看谁能把链变成现实世界的金融底盘、应用通路和身份凭证。

如果我们再不入局,不仅会丧失一次系统级的全球竞争窗口,更会让未来中国互联网企业继续受限于海外技术平台的“数字殖民体系”中——账户不是我们的,支付不是我们的,身份体系不是我们的,资产流转路径也不是我们的。

这就是为什么,我们不是“有没有必要做链”的问题,而是“还有没有机会做”的问题。机会窗口已在收缩,全球链上基础设施的秩序正在快速重组。现在不抢,未来就只能继续用别人的路,走自己的路子。

# 写在最后:从使用者到建设者,中国互联网需要自己的底层网络

对中国互联网而言,公链不是一个新概念,也不是某一批创业者的专属项目,而是一场全局性的产业升级契机。它不是Web3内部的事,而是决定中国数字经济下一步能否独立成长的关键变量。

做不做链,已经不是Web3创业者要回答的问题了,而是中国互联网整体要面对的现实。

我们当然可以继续用别人搭好的链,继续适配别人的清算系统、登录协议和账户规则,就像过去二十年我们习惯用Android、用Visa、用AWS那样。但问题是,当全球数字秩序开始重构,我们还要不要参与新一代系统级规则的制定?我们能不能做一个不仅服务于国内用户,更能在全球产业协作中占据一席之地的基础设施平台?

今天,做公链的人并不多。但趋势已经很清楚:不管是通信平台、金融机构、电商支付、内容平台,全球头部玩家都已经在用“链+账户+资产”的方式重塑自己的底层结构。而我们,正站在能否参与这一轮基础设施重建的临界点上。

我们深知这不是一场一两年能跑出来的快生意,而是一次需要产业共识、技术耐力和政策定力的长期工程。作为Web3.0法律合规服务机构,曼昆律师团队一直在支持华人主导的公链项目在全球范围的实践落地,共同推动、见证属于中国互联网的公链之路,也欢迎和更多互联网行业的伙伴们的交流与讨论。

Show more

0

0

8

17

7

关于最近股票投资的一些思考(万字长文)

本文思路:

1、剖析巴菲特投资 IBM 的经典案例,汲取投资智慧。

2、重新审视洋河股份的投资逻辑,洞察其中奥秘。

3、深度总结茅台与腾讯的竞争优势,明晰其坚固护城河所在。

4、分享近期我对投资比较有感触的点。

第一部分:巴菲特投资IBM案例学习

投资企业,就是寻找盈利的确定性,理解背后的逻辑。当确定性不再时,马上撤离。

1. 巴菲特购买IBM的逻辑:

①强大的「护城河」(基于「不敢换」的客户粘性)

从“主动选择IBM产品”到“无法解绑IBM产品” —— 默认的安全感,客户前期主动信任,后期高昂切换成本。

②股东友好的资本策略(清晰的盈利路线图及回购分红承诺)

③优秀的管理层(有目标达成的成功记录且利益绑定)

④估值合理

这四大支柱,共同构成了巴神投资IBM的核心理由。

能力圈考量:易于理解的「灰色地带」

巴神不否认IBM 是科技股,他只是觉得,这家公司没那么「难懂」。

他说IBM 「easier to understand」,自己「probably less」 likely to be wrong」。这话听着保守,其实是把「理解程度」和「出错风险」一并考虑进来了。

他觉得理解IBM 并不需要掌握每一项技术细节。他真正在意的,是能不能看懂这家公司的「关键经济特征」 (key economic characteristics) —— 钱从哪里来、客户稳不稳、盈利有没有持续性。

所以,将IBM更多地当成一家具有强大客户粘性和服务收入,可预测的「类消费品」公司,而非单纯的「技术驱动型」公司,才是理解巴神打破惯例的关键。

相比之下,巴神当时明确表示不会投苹果、谷歌,虽然这两家公司都是「extraordinary companies」,但他坦言不知道该如何估值,也无法预测其长期未来。

IBM 对他来说,不在核心圈,但也不算越界。更准确地说——它处在那个「灰色地带」,靠近能力圈的边缘,但还在他认知的舒适范围内。

2.巴菲特的持股历程

7年里巴神的操作轨迹:从大手笔建仓、逆势加码,到信心动摇,最终挥刀止损。

云计算

云计算出现以前,一个企业要用电脑「算东西」、「存数据」、「跑软件」,都得自己买一堆服务器、一堆软件授权、还得建个专门的机房伺候。这就像自己家取水要「打井」、用电要买「发电机」一样,又贵又麻烦。

云计算呢,就是把这些东西都挪到「云」里—— 所谓「云」,其实就是亚马逊、微软、谷歌等公司建的超大型「数据中心」。

企业需要计算力?需要存东西?需要用某个软件?在云计算出现之后,都可以不用自己买了——直接通过互联网,找那些云服务商“「租」就行。

像「水龙头」用水、按「开关」用电一样,用多少付多少,灵活方便,还省了一大笔前期投入。

为什么这对IBM 影响巨大?

IBM 过去躺赚的诀窍,就是把三件东西一次打包卖给客户:

高价大型机硬件

配套软件授权

多年期IT 运维外包(机房托管+维护)

硬件先落地、软件持续收费,再用「外包合同」锁住现金流,形成一条从卖设备到长期服务的「组合现金牛」。

但云计算一来,客户突然发现:嘿!我干嘛非得在你IBM这一棵树上吊死?

亚马逊、微软那边租服务器便宜得很,软件也能按月租,我干嘛还要一次性花大价钱买你那套东西?

所以,云计算的出现,是要直接「革了IBM核心业务的命」。

这一年,IBM 的营收多年来「头一回」出现了下滑,比2011年少了2%,掉到了1045亿美元。

主要是硬件、服务这些「现金牛」业务开始有点卖不动了,增速明显放缓。

不过,IBM 的「老道」或者说「财技」也就体现在这:

营收虽然滑了点,但人家愣是靠着削减成本、优化产品组合这些手段,把运营利润率又往上顶了顶,做到了22.2%。

更绝的是,靠着持续大笔回购自家股票(110亿美元),硬是把运营EPS给推高了13.5%,达到15.25美元,成就了「连续十年 EPS 双位数增长」的神话。

自由现金流更是争气,不仅没降,还逆势创新高,达到182亿美元。

单看这几项核心指标,确实没得说,甚至比巅峰的2011年还「好看」。

那巴神当时是怎么想的呢?

站在他的角度,2012 年这点营收小波动,可能很容易被归结为「宏观经济因素」或者「正常的业务起伏」,不算大事。

他更看重的,大概率是IBM持续多年「两位数增长」的运营EPS、「创纪录」的自由现金流、以及毫不手软的「大额」回购 —— 这些才是他对一家优秀公司应该如何「为股东创造价值」的核心判断。

【个人总结:企业竞争优势是否依然存在,有没有被颠覆,这才是核心应该关注的。不要被盈利欺骗,看利润增长是站在1层;看收入增长站在2层;看收入增长的来源,是站在3 层。什么都要看来源,看驱动因素。并对驱动因素做分析、预测,以此来对企业估值】

【个人总结:回购股票,一开始是“自信”,手里有钱而且有赚钱能力,后来变为“寅吃卯粮”维持,最后是“打肿脸充胖子”。虽然都是“回购”,但背后的境界截然不同。】

种种迹象都在指向一个结论:

IBM 那条被巴神视为「坚不可摧」的护城河,可能正在被「云计算」这种新技术快速侵蚀;而公司的未来,也远不像最初设想的那么清晰、那么可预测了。

【个人总结:看似牢固的护城河,不是牢不可破的。尤其是科技行业,很容易被降维打击地颠覆--不是你做错了什么,而是别人的做法对客户更有利】

回到巴神。他为什么敢在IBM 公开承认「路线图失败」、市场极度悲观的时候,反而「加注」呢?

不管原因是什么,事后看,巴神这次「贪婪」的操作(逆势加仓),可能还是低估了IBM旧业务「下滑的速度」 & 新业务面临的「竞争的残酷性」。

【个人感想:想想当时购入的初心,还在吗?如果(优势)不在,及时止损】

【此案例可以用来看“洋河”——洋河基本盘“海之蓝”需要维持销量不下滑,需要巩固基本功;高端酒“手工班”想卖出去,没那么容易(基于白酒的消费场景属性---社交属性)】

当初买入的核心理由—— 「可预测性」和清晰的财务「路线图」—— 此时已被彻底证伪;

他极为看重的回购,也难以为继;

IBM新业务面临的竞争环境极其惨烈,未来的「盈利能力」和「市场份额」充满了巨大的不确定性。

2015 年,是巴神对IBM的「信念」与IBM的「经营现实」脱节最严重的一年。

他把最多的筹码,押在了那个与最初买入理由已大相径庭的「转型故事」上。

【个人感想:投资不要带感情,发现不行,立马撤退!不要指望着它能变好。核心变了,一切都不再为继。这同时也变相说明了,分散投资的重要性——不要把鸡蛋放在一个篮子里!】

巴神的2次刹车(暂停购入)

①2013年,巴神也许是想:基本盘还没破,只是速度太快、路面有水,刹车是为了「要观察」。

②2016年,巴神的刹车是为了「靠边停车」,准备撤。

有意思的是,2016年,IBM 这边,看起来似乎有点「稳住」的意思了。但是,但是!咱们得扒开表面看里子。这所谓的「稳住」,成色到底怎么样?

所谓的营收稳住,更多是靠新业务(CAMSS)的增长,去抵消老业务更快的衰退。

看到这里,其实就好明白巴神为啥不买了。

就算IBM的管理层把转型故事讲得天花乱坠(CAMSS 占比 41%),就算营收数字看起来不再自由落体;

但巴神看重的核心—— 可持续的盈利能力(运营EPS)、强大的现金流、以及最重要的—— 业务的「可预测性」 —— 全都没有了!

【个人感想:时刻关注估值的3个前提:利润为真;利润可持续;维持利润不需要大的现金投入(赚的现金能属于股东)。不是简单背口诀,是要切实结合企业实际来看,企业有没有变化,尤其是“营收”方面】

IBM 已经陷入了一场它「无法主导」、「胜负难料」的高科技战争。这种不确定性,对于巴神这种「厌恶风险」、「追求确定性」的投资者来说,是不可接受的。

所以,2016年巴神的「按兵不动」,实际上是他内心对这笔投资的「死刑判决」的前兆。他最初买入的那个「可预测」的IBM,已经彻底消失了。

前一年(2016)巴神按下暂停键,已经预示了结局,但这一年( 2017 )他离场的「速度」和「决绝」,还是超出了很多人的预料。

老爷子不拖泥带水,直接动手「清仓大甩卖」:

从第一季度开始,连续三个季度大笔减持,抛掉了持股总量的54%;

到第四季度,更是近乎以「不计成本、尽快脱手」的姿态,一口气甩掉了手里剩余股份的94%。

到年底,账上只剩下不到200 万股的零头,在2018年Q1也彻底清掉了。

整个撤退过程,前后不到5个季度,这对于以「永远」作为理想持有期限、对「大型头寸调整极为审慎」的巴神而言,极为罕见。

而且,就在巴神甩卖的这一年(2017),IBM 的账面数字「更好看了」:

全年营收791 亿美元,同比只跌了 1%,而且在第四季度还实现了小幅增长,结束了那个尴尬的「连续 22 个季度营收下滑」

运营EPS回升到了13.80美元;

自由现金流也反弹到了130亿美元;

战略转型业务(CAMSS)更是高歌猛进,全年收入达到 365 亿,占总营收的比重已经高达 46%。

云业务收入也涨到了170 亿。

单看这些数据,似乎IBM 苦熬多年,有点「熬出头」的意思了?

甚至有分析师开始喊:拐点来了!。

但是,巴神显然不这么看。他不仅没被这些「好转」的数据迷惑,反而跑得更快了。

【个人感想:虽然“你”变好了,但不是我的“菜”,这超出了我的能力圈】

为啥?说到底,核心还是那个词—— 可预测性。

它未来的盈利能力,已经不再被那个曾经稳固的、基于客户锁定的护城河所「保证」,而是取决于它在一个「高度不确定」的领域,能否「持续投入」、「持续创新」、并最终打败那些「强大的对手」。

这样的IBM,对巴神来说,已经完全失去了当初吸引他的那种「确定性」和「可预测性」。

它的未来,太难预测了。

而当一家公司的未来「模糊」到连巴神都无法预测时,持有本身就变成了「投机」。

于是,哪怕他声誉卓著如「奥马哈先知」,也必须以最坚定的姿态止损离场,不幻想,不留恋,不拖泥带水。

总结:从2011 年的信心满满、重仓杀入,觉得找到了一个「永恒护城河 + 清晰路线图 + 靠谱管理层 + 合理估值」的完美标的;

到中间经历IBM业绩变脸、承诺落空,他一度选择「逆势加仓」,试图抓住「别人恐惧」的机会;

再到后来,面对「越来越难以预测」的竞争格局和商业模式的「根本性转变」,他最终在2017 年「幡然醒悟」,快刀抽身,并坦然承认「我错了」。

第二部分:洋河购买逻辑及竞争力分析

①白酒行业的发展

赌中高端大发展,洋河属于中端。

——实际上白酒行业是高端大发展(X)

【对我自己的启发:提醒自己关注行业状况,分析客户群体消费情况】。

②洋河三三制股权结构

“国有资本+管理层和主要经销商+公众股东,大约各占三分之一”的股权结构。

一方面,催生人的主观能动性,另一方面,使管理层和股东利益相关、能够着眼长远而不是关注任期内的短期增长,也使三方之间构成一种相互需要相互制约的三角关系。

——以目前的情况来看,“三三制”股权架构,已经名存实亡(第一代管理层退休但手持大量股份),现在管理层持少量股且被套(历史行权价大于目前市场价),且存在企业主控权及管理人问题(优秀管理人是极为稀缺的)。(X)

③品牌优势

白酒行业对投资者是友好的,最关键的一点就是它的差异化竞争,尤其是高端白酒。

高端白酒并非标准化产品,各家产品从品牌定位和口味香型都有明显差异,因而价格竞争很难起到决定性作用。

这个特色决定了整个行业里,大家都过的挺滋润,顶多是非常滋润和一般滋润的差异。与其他行业里动辄老二非死不可的局面,不可同日而语。

洋河是特定时期发展起来的全国化品牌。

——品牌属性还在,但高端酒“手工班”的发展还挺难。

一是产量有限,二是酒是一种社交产品,圈层是否认可,也很重要。

酒的品质好只是基础条件。这需要洋河人的市场耕作及圈层营销,徐徐图之。(观察之,属于“待定项”)

④洋河的渠道与营销优势

一是,源于洋河的渠道布局,早年抓住了黄金十年的历史性机遇,通过深度分销在全国构建起精细的渠道网络,积累大量分销商与终端网点资源,目前在全国拥有八千余家经销商,200余万家经销网点,覆盖全国333个地级市和2862个县区。

二是,源于洋河的分配体系改革,以及在此基础上洋河人的主观能动性和努力,洋河的销售能力,销售团队都是行业首屈一指。

——洋河的渠道及营销优势,在销售大单品海之蓝(基本盘)上,发挥重要作用。随着管理层的变化,是否会影响渠道销售,还待观察——重点观察海之蓝历年的销售情况。

⑤洋河的产能优势

在基酒生产方面,洋河拥有7万多条窖池,基酒年产能16万吨,位列白酒上市公司第一。

洋河持续扩大的产能带来的竞争优势,主要体现在以下几点:

产能优势会转化为「白酒品质」优势;随着白酒品质的提高,品牌定位也会随之逐步拉高。

——目前是存量竞争时代,生产出去的酒不一定卖得掉。白酒品质的提高,只是维护品牌属性的基础条件,毕竟白酒不同于一般意义上的消费品。

白酒更看中的是消费场景属性。这需要企业发大力去维护品牌形象,讲好故事,形成品牌心智。

所以“产能优势形成的白酒品质优势”是企业发展的基础,但不显著构成企业的竞争优势与护城河,他离竞争优势还差一截,少的那一截,就是讲好品牌故事。(X)

借用DS的总结:

1. 护城河需聚焦用户黏性与品牌心智,而非表面数据(产能、股权结构)。

2. 估值需警惕线性外推,应结合行业趋势(存量竞争)和管理层能力动态调整。

3. 跟踪需系统化,覆盖核心指标(复购率、市场份额)、竞品动态及宏观环境。

4. 管理层能力是护城河的放大器,需长期验证其战略执行力。

此外,需要注意的是,持有洋河的成本,并不是历史成本(买入价),而是不能持有其他企业,比如茅台的成本。

投资,在于比较,选择盈利性更高、确定性更强、买入价格合适的。

第三部分:茅台、腾讯的竞争优势、护城河梳理

我国白酒行业状况

2022年高端酒占比4成,而2019年占比为3成。

2019-2022数据显示,高端酒年复合增长率15%~20%,净利润增速高于营收,主因是提价及产品结构优化。驱动因素:商务宴请、礼品刚性需求。

中端酒,营收年复合增长率20%~25%,净利润增速与营收相同。驱动因素:受益于区域市场扩大及大众消费升级。

低端酒,营收表现:市场份额持续萎缩,2022年占比25%-30%(2019年约35%),净利润率普遍低于10%(注意,高端酒净利润率超过50%),竞争激烈导致价格战。

呈现总体趋势:结构升级加速——高端化主导行业增长,600元以上价格带扩容,中端酒向次高端升级,低端市场持续收缩。

【可见,低端酒就是“该死的零售生意”——辛苦且利润微薄】

这是来自DS 2019~2022的发展情况。

近年来,经济增速放缓,对高端酒影响几何?

实际上,高端酒受影响较小,因为其消费群体对价格不敏感,而中低端可能受更大影响。

利润方面,高端酒的净利润率通常较高,比如茅台的净利润率超过50%,低端酒可能只有个位数。中端酒则介于两者之间。随着高端酒占比提升,整体行业的利润可能进一步向头部企业集中。

1.茅台的竞争优势:

以一件商品来说,生产了不愁卖,客户觉得买得值了,那就是这件商品的竞争优势——相比客户付出的价格,客户得到的更多。

飞天茅台(普茅,也称“53度飞天茅台”)就是这样一种商品。它是怎么做到的呢?

首先,它不是一件普通的商品(消费品),它具有社交属性。政务、商务中消费,选择茅台,代表了对这件事的重视度,从办成事的重要度来看,茅台,无论价格多少,都是值得买来,在这种场合消费的。

其次,还可以买来送礼,比如送老丈人,送领导,体现的效果非金钱可衡量,所以再贵也是值得买的。

这一切,源于解释成本。茅台酒酒代表着对这件事的重视度,大家公认,无须解释。有的酒,酒质虽好,但上不了台面,因为解释成本太高。

其次,它具有收藏属性和金融属性。

茅台即使不买来在重要场合喝、不送礼,也可以自己存着。

首先,茅台酒越放越好喝;其次,需要茅台在某些场合用时,随时能拿得出来,算是以备不时之需。再次,就涉及到金融属性了——茅台价格会涨,能赚钱。

茅台的金融属性,除了价格会涨,能赚钱之外,还体现在通过商超/电商抢到即赚到,转手卖给黄牛赚取千元差价。

茅台酒这种现象(物品本身带来的价值超过产品的购买价格)是如何形成的?

首当其中,茅台的品牌力在中间起到了非常重要的作用。

国家领导人爱喝(之所以爱喝,要起源到二万五千里长征。茅台作为一种高度酒,喝下去,不上头,能缓解疲劳、治疗感冒。还可以用来揉腿、泡脚,以解乏、治疗伤痛。长征中留存下来的人,成为之后新中国的国家领导人),且用于招待外宾(重要场合),上行下效,大家在重要场合,也就自然而然,想起了喝茅台酒。而喝完茅台,也不影响第二天的工作,对身体还好。

这是在特殊历史时期形成的品牌力,不可复制,珍贵无比。今天,无论你想花多少钱,都很难获得同样的竞争力。

另一个是茅台的品质保障,最开始,茅台是专供于政务,后面随着市场经济的改革,才逐渐走向市场。但茅台以质量为魂的企业文化,一直没有变。

茅台的品牌力、质量保障,在茅台的消费属性、社交属性中起到了重大作用,让大家觉得,就算价格再高,也要搞来一瓶,在这种场合中用。

而对茅台的收藏属性、金融属性起作用的,除了茅台的社交属性、茅台酒质的特点,还有就是茅台酒的指导零售价了。

茅台的社交属性,让大家囤酒以备不时之需;茅台越放越好喝的特点,也让大家愿意买来在家里放着。

为什么说茅台酒的指导零售价跟茅台的金融属性有很大关系?

茅台销售渠道有“直销”跟“代销”,茅台公司代销出厂价1169元/瓶,而大经销商卖给小经销商的一批价,以及终端的零售价都是在市场环境中形成的:需求旺盛的时候,终端供不应求,零售价就会上升;而大经销商也会随即上调一批价,从中分一杯羹。反之亦然。

而实际上这令茅台酒的市场价长年维持在2000~3000元的区间。

而茅台的零售指导价,自2018年公司将官方市场指导价从1299元/瓶上调至1499元/瓶后,至今没有变过。

虽然茅台直销渠道中的自营店以1499元/瓶价格卖53度飞天茅台,以2023年为例,销量8618吨,占传统经销商配额1.7万吨的一半。

但终归,是供不应求,中国富人那么多,8618吨,怎么可能满足大家的需求。相比于市场2000+市场价,1499零售价,只是多了一个让中产或大众“了解并参与购买”它的机会。

当然,任何需求来源于“了解”,对刺激大众对茅台的需求,也有一定作用。

所以,仍然没能改变53度飞天茅台市场价远高于指导价的情况。

只要抢到了1499元的茅台酒,转手即可卖给黄牛,轻易获得千元左右的利润。

不想卖的话也可以暂时存放在家里,送礼或者隆重宴请的时候都用得上。

即使短期内没用上,也可以存放上几年,存放久了它就成了年份酒,更好喝,也更值钱。

无论怎样都不亏,抢到就是赚到。于是,广大人民群众去京东、天猫等电商抢茅台,去山姆、Costco抢茅台,甚至专门下载i茅台App抢茅台。

渐渐地,人们普遍印下了这样一种心智——不管茅台酒的一批价、市场价是多少,反正1499元/瓶的官方指导价肯定是超值的。那么,当1499元/瓶的飞天茅台摆在眼前时,买!

大量增加的需求超过了产能扩建增加的供给,茅台仍然是供不应求,市场价仍然高企。

1499元的抢购现象,为企业做了广泛的宣传;抢到酒的人获利颇丰,提高了对茅台的认可度;而这种供不应求的长期存在,也不断地强化着人们对茅台品牌的认知。

综上所述,茅台的品牌力、质量保障、指导零售价,让茅台的四个属性(消费属性、社交属性、收藏属性、金融属性)呈现出的性价比消费达到极致。

但任何一种东西,多了都不是好事,以供需关系来说,多了就廉价了。但偏偏茅台,是一种特殊的存在,离开了赤水河就产不出茅台酒。

为啥?生产茅台需要适宜的温度、湿度及微生物菌群发酵。

赤水河相当于一个生态系统,只有它是合适的,整个流域的气候、植被、微生物的繁衍生息都对酿酒起到了重要作用。

所以只有核心区域-茅台镇才能生产出茅台酒。

而老酒也是一道重要的门槛。

这两者,注定了茅台的生产量有限,茅台酒是稀缺的。

2.腾讯的竞争优势:

微信、QQ像一个免费大花园(代替电话、短信功能),吸引人来参观(满足人的社交需求)。在此基础上,腾讯提供各种服务,满足来逛花园的人!

只要人们的社交需求存在,客户仍在这个花园消费,那么腾讯的竞争优势就一直存在。

以功能角度来说,微信、QQ就是一个流量入口,吸引着用户。用户需求被挖掘和满足的时候,腾讯伴随着服务或产品提供方一起成长,使得平台上的用户满意度更高。用户满意度提升,就是平台的价值增加。

现阶段具体情况

首先,腾讯生长的土壤:通讯工具(微信、QQ)很肥沃!

从月活跃账户数来看,虽然QQ手机端月活跃账户数持续下跌,但微信及wechat的合并月活跃账户仍能保持低位增长——增长率3%。2024年微信及wechat的合并月活跃账户数达到13.85亿。

2024年首次披露“收费增值服务付费会员数”,比之前披露的指标“收费增值服务注册账户数”更接近业务,说明收费增值服务业务开展顺利。“收费增值服务付费会员数”同比2023年,增长7%。

从微信用户群来看,微信拥有庞大的用户群体,用户日均使用时长很长,打开应用的频率也很高,这是一大优势。其次,微信内的用户活动非常多样化,不仅包括娱乐、交易、社交和数字内容等,人们还在微信上工作、学习。

这一切活动,让腾讯公司的3大业务板块“增值服务、金融科技与企业服务、营销服务”拥有勃勃生机。

其次,AI助力让现有业务倍增,成为未来增长新引擎!

尤其对于旗下的三大业务,云服务、广告、游戏,可谓是全面提升!

第四部分:近期我对投资比较有感触的点

①投资赚的2部分钱:一是earning上涨,二是p/e。

②赚能力范围内的钱,所谓“从不确定中寻找确定性”,也是基于对企业未来盈利的判断,以好的价格买入并持有,等待它价值回归到高估的那一刻卖出。

不留恋、不贪心、不临时改买卖点。分批次的“更低买入”或“更高卖出”,是运气,非能力,得之我幸,失之无憾。

③面对新变化,是否对企业造成影响的观察角度

新发生了什么,当下企业提供的服务,站在客户角度,对客户是否是最有利的。毕竟,最广泛的需求存在于广大客户手中。如果不是最有利的,是否对企业以后的收入造成影响,影响多大,企业收入模式有没有可能被颠覆。

④面对“破坏式创新”,一个企业过去太成功,从创新者困境角度来说,因为旧有惯性太大,这些过去成功的企业注定失败(如果企业没有壮志扼腕的决心)。

简言之,关键局限条件变化,优势变劣势。

⑤唯一不变的是“变化”,忽略历史成本(买入成本),看机会成本。始终以企业最新的盈利能力与目前价格相比较,做买卖决策。

——中年成长

共勉!

Show more

0

0

0

1

0

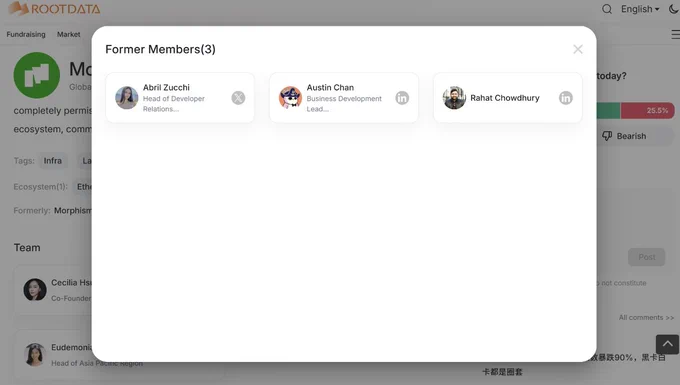

二问 Morph :团队内斗、挥霍无度的 Morph 能否撑到2025年的夏天

Dr.Hash 研究员曾在4月14日写过《 Morph :一场精心设计的加密狂欢秀,或一场使用“消费级”包装的幻梦?》https://t.co/vS18jtwEe8,文章结语:“此刻, Morph 这位 Layer 2 新贵正站在泰坦尼克号的船头——是紧急转向避开冰山,还是伴着弦乐队的演奏沉入深渊? Morph 究竟是一场精心设计的加密狂欢秀还是一场使用“消费级”包装的幻梦? “。写完这篇文章后月的今天,让我们根据 @Blockworks_ 的深度调查(Morph, Bitget’s L2, is stymied by founder disputes, lavish spending and power struggles: Sources - Blockworks),并结合其他公开信息,从治理、财务、技术和市场竞争三方面进一步剖析 Morph @MorphLayer 的生存挑战。

一、创始人矛盾与治理混乱

1. 战略分歧与权力斗争

Morph 的两位联合创始人 Cecilia Hsueh @cecilia_hsueh( CEO )与 Azeem Khan @azeemk_( COO )在战略方向上存在显著分歧。居住在新加坡 Cecilia Hsueh (后续称薛)更倾向于市场推广和快速扩张自身和 Morph 的影响力,Cecilia 作为“美女CEO”,会常常在 X 上发自拍(包括她的脸和脚 https://t.co/TwJJlUgWN5)作为吸引流量的手段;而 Azeem Khan 则强调新兴市场的深耕,他去年在 @CoinDesk 采访中曾说: #Morph# 最初的目标是覆盖全球南方没有其他交易所区块链服务的用户。然而这些举措在内部实施得很慢,据据匿名信源,一个团队花了几个月的时间在这些市场规划激活,但被告知他们不会收到预算。

Khan 宣布他将于三月离开 Morph ,并在 X 帖子中指出,辞职是“对我来说最好的前进道路”。侃在推文中表示,离开 Morph 是他经过深思熟虑(After careful consideration)的结果;但是至于未来去哪里,他说他没有想好(As for what’s next? No clue)。我们可以意识到,这两句话从某种程度来说是前后矛盾的。那我们来猜想一下:Khan 究竟是面对了什么,才会在没有想好未来去哪的情况下经过深思熟虑离开 Morph 呢?

同时,Khan 选择离开三月这个时间点是极其微妙的,因为四月 Morph 就开始进行饱受恶评的铂金卡 Mint 活动了。这和 Blockworks 上说的“据多位知情人士透露,缺乏一致性和独立决策权是导致 Khan 离开的原因/The lack of alignment and independent decision-making power contributed to Khan’s departure, according to multiple people familiar”或许是能够对应上的。好玩的是,在 @RootDataCrypto 发现,在 Morph 的 Former Members (前成员)栏中,Khan 的名字已经消失

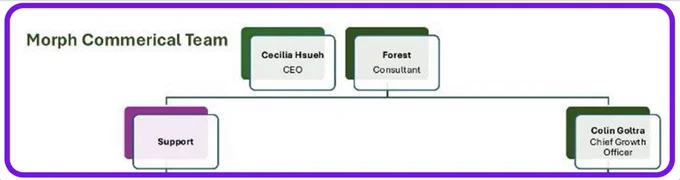

2. “影子 CEO ”与决策不透明

据 Blockworks 的深度调查称,项目背后存在一名未公开的“ 影子 CEO ”,实际掌握决策权。几乎所有与 Blockworks 交谈过的人都称 美女 CEO 「Cecilia Hsueh」 对区块链的技术细节了解有限。虽然这不是高管成为加密原生的先决条件,但消息人士称,Cecilia Hsueh 与区块链用户脱节,也没有表现出对学习区块链技术的兴趣,这给人一种 Morph 缺乏明确战略方向的感觉,也进一步加剧团队内部的不信任感。这种治理结构的模糊性导致员工士气低落,部分核心成员离职——那么,问题来了,谁是真正的 CEO ?我们目前尚不清楚 Cecilia Hsueh 还拥有多少权力,但一名前雇员将她描述为“ Teflon ”(特氟龙,一种具有不粘性的化学物质,形容一个人遇到问题时能够巧妙避开,让自己不被责任或者负面后果所牵连),她在公司文件中虽然被列为 CEO ,但在与 Blockworks 共享的内部组织结构图上, Foresight Ventures 联合创始人 Forest Bai 的名字出现在她的名字旁边。我们由此可以猜测,Morph 旗下的 bAI Fund @BAIFUND_AGENT 的名字正来自于 Bai 。

二、资金滥用与运营效率低下

1. 奢侈开支与财务争议

据前员工透露, Morph 在种子轮融资 2000 万美元后,存在大量非必要支出,例如高规格营销活动和高管个人开销,导致资金未能有效用于技术开发或生态建设。这些支出包括与 K-pop 乐队 tripleS 的活动,据称 Morph 负责该乐队的旅行和住宿。去年 4 月,计划会后活动的项目使用的流行网站 https://t.co/HQGkSMS5y2 上的邀请函预告了 tripleS 的“特别表演”。该活动由 Zircuit、Bitget、Morph、Foresight Ventures 和 Quantstamp 主办。多个消息来源 Morph 在加密会议上花费数十万美元的活动。新加坡 Token2049 活动上,Morph 在新加坡艺术科学博物馆举办了为期一天的会外活动。一份 https://t.co/HQGkSMS5y2 邀请函显示,Vitalik Buterin、Avara 的 Stani Kulechov 和 Aptos 的 Mo Shaikh 等人参加了此次活动,韩国流行表演者 DJ SODA 是余兴派对的主要表演者。

另一位消息人士指出,大型活动的支出与投资回报率或底线不一致。知情人士告诉 Blockworks,虽然活动似乎能赚钱,但 Cecilia Hsueh 似乎不愿意为实际的商业交易开绿灯。在活动之外,Morph 还就纽约市的实体办公室进行了讨论,最终在世贸中心一号楼的 77 层有一个空间。该办公室也与 Foresight 和 The Block 共享,但目前尚不清楚这个租赁关系中的责任人和权益人。

2. BulbaSwap @BulbaSwap 的高额开发成本与代币发行延迟带来的社区巨大意见

据消息源称,在开发者方面,Morph 曾向一个开发团队支付了超过 200,000 美元来构建 Uniswap V2 的一个分叉。由于 Uniswap 的代码是开源的,一位前员工认为该项目为 DEX 支付的费用过高,后来被称为 BulbaSwap。根据 DeFiLlama @DefiLlama 的数据,BulbaSwap 目前持有约 9300 万美元的总锁定价值,按该指标计算,它大约仅是第 200 大 DEX。同时,Morph 曾对外宣称要向黑卡用户空投 BulbaSwap 代币,然而时至今日,BulbaSwap 仍未发币,社区意见巨大。

三、技术表现与市场竞争力不足

1. 交易量与生态活跃度低迷

在 2025 年 5 月 12 日, Morph 主网交易量仅约1.6万笔,远低于竞争对手 Base @base 的百万级水平, Layer 2 赛道排名也从最初的潜力项目滑落至中游。尽管测试网阶段数据亮眼( 600 万地址、 1 亿笔交易),但主网未能延续增长势头。

2.消费级公链不够消费

同时, Morph 主打“消费级公链”,结合 Optimistic 与 ZK Rollup 技术,但实际应用中未能凸显差异化优势(如果你试过在 Morph 主网进行 Bridge 你会发现这条消费级公链并不快)。同时,其 PayFi 生态中的高收益产品(如 Morph Pay 的 30% 年化收益)因合规风险、政策限制和资金不足,难以在关键市场推广实现。

3. FDV 超高估值

上个月 Morph 宣称有 5 亿美元的 FDV 估值,并在 TGE 解锁 50% 的代币;据知情人士透露,种子轮融资使 Morph 在 2024 年 3 月的估值为 1.25 亿美元(这个估值相对合理,约为 Morph 融资金额的六倍),也就是说,Morph 对社区还有外界进行了 4 倍的扩大估值,其自估 FDV 约为其融资金额的 25 倍,这个数字极其夸张。

4. 社区激励机制能否持续

Morph 早期通过空投和积分活动吸引用户,但这种机制究竟能否继续持续?社区反映Morph Season 的活动不算太透明,黑卡铂金卡缺乏赋能(距第一篇文章后黑卡用户仅仅获得不到20U的代币空投和其他一些权益;铂金卡用户没有代币空投),同时代币迟迟未发,导致社区 FUD 情绪过重,用户参与积极性下降。

四、总结与展望

第一篇文章写到:“ Morph 的危机揭示了一条铁律:在区块链世界,技术可以暂时裸奔,但信任赤字必然致命。黑卡时代的荣耀之盾被铂金卡的危机之剑刺破时,唯有真诚到血肉模糊的公关自救,才能让这只’加密考拉’从枯树跃向新枝。” 本文基于公开信源与第三方调查,旨在客观呈现 Morph 面临的结构性挑战,而非单纯唱衰。

Morph 的困境反映了新兴公链在技术、治理与市场间的多重平衡难题。若要突破当前困局,需优先解决内部治理问题,明确战略优先级,并强化技术落地的实际效用。此外,真诚的运营与社区信任重建将是其能否在 Layer 2 赛道中存活的关键。若未能及时调整, Morph 或将成为交易所公链竞争中又一个“高开低走”的案例。

加密行业的竞争本质是“长跑”而非“短跑”。对于 Morph 而言, 2025 年夏天的“大考”不仅关乎项目存续,更将为行业提供关于“资本驱动”与“价值驱动”的重要启示。无论其最终命运如何,这场 Layer 2 赛道的真实实验,都将成为观察区块链行业成熟度的重要样本。

Show more

0

0

4

17

3

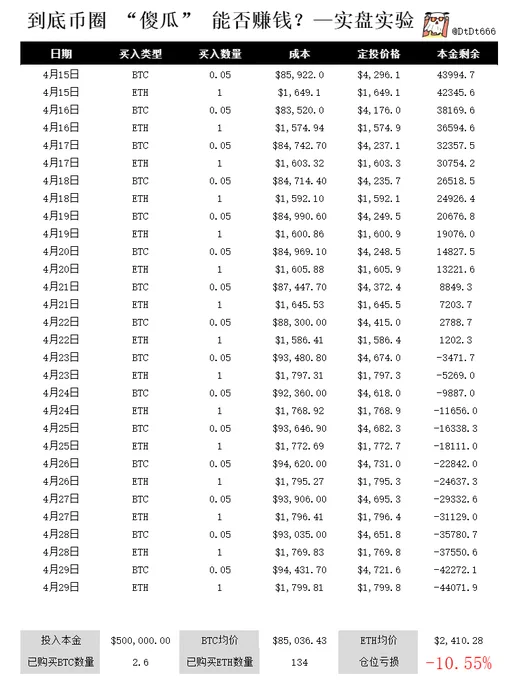

因BTC连续16个交易日命中定投观察区

并且从定投观察区进入了投机活跃区

为此我调整了模型,由定投指标修改为逃顶指标

牛市逃顶信号指标清单数据模型

🟠沙漏模型已更新覆盖了128(+15)项加密货币市场逃顶指标包括:

🔲价格类型指标:如微策略持仓跟踪、彩虹图指标、种神指标、PI 指标等。

🔲主流类型指标:泡沫指数、黄金与 BTC 比例乘数、4 年平均线、RSI 等。

🔲综合类型指标:CBBI、BTI 指标等。

🔲链上数据指标:MVRV、Puell Multiple、NUPL、Reserve Risk、BTC 长期持有者变化等等。

🔲山寨季指标:山寨季指数、山寨市值分析、山寨资金流入分析等。

🔲时间周期类型指标:包括刻舟历史数据推论、币圈重大时间节点(降息加息、减半、政策出台节点等)。

🔲观层面指标:包括 USDT 利率、ETF 数据、上市公司持有数量、美股相关宏观指标、CPI、PPI、PMI 等。

🟠沙漏数据说明:

🔲沙漏模型共选取了 143 项指标作为分析要素,其中 32 项作为展示每日简报类型(易懂的),100余项作为后端交叉验证类(图表、材料需要理解的)。且有 28 项指标是前面两轮牛市都命中验证过的模型。

🔲沙漏模型我会每周日更新一次。目前分值59.6分,当分值超过70指标命我们开启逃顶预警,超过 80分我们视为开始接近牛顶阶段,命中超过 90分开始进入市场疯狂状态,命中超过 95分 视为最后的狂欢。

同时除了固定的交叉验证项指标以外,其他指标命中后沙漏会掉下变成红色,当指标超过50%掉落时我们开始预警。

🔲沙漏模型已经构建了数据爬虫和风控命中规则,每日凌晨 12、中午 12 点会重新爬一次,如出现修改或者需要人为干预的我们会进行通知。

🟠数据沙漏作用说明:

🔲核心思想:大道至简,通过逃顶和抄底赚到更多的币。别的 KOL 分析得云里雾里、花里胡哨的,好的指标就是简单,简单,再简单,简单到连卖菜的大妈都能看懂。

🔲理解周期,我们通过各项指标,来屏蔽噪音,能够理解牛市的这个周期,就能在市场的起伏中保持理性。牛市不是永远的盛宴,贪婪和恐惧总是交替上演。尊重周期,在绝望中敢于布局,在乐观中适时离场,这就是【牛市逃顶信号指标清单和沙漏模型】的意义。

大家打开小铃铛,每日更新。

Show more

0

0

22

60

4

Sui 生态的大航海时代来了,Scallop 作为第一枪之后 Binance Alpha 一口气上了 4 个项目,我和 Hedda @Rav_Hedda 的私聊精准命中了全部的币种一度以为我们的聊天记录是不是被币安的上币组给监听了,偷偷告诉大家另外一个没上的是 $SEND 也是早晚也会上,已经上线 Alpha 的项目也一定会有上现货的机会。

Scallop @Scallop_io 一直是我非常喜欢的团队,也很幸运在Suibasecamp 和他们团队有愉快的交流,见到了他们年轻帅气的 CMO @0x_ZHUANG 。我和 Scallop 的缘分从作为第一批用户有 8个号拿到了他们的空投开始,并且也通过投资 $SCA 赚到钱。

这次上了 Binance Alpha 我有必要向大家隆重介绍一下

➤Scallop 的牛逼之处

- 官方认可:首个获得 Sui 基金会官方资助的 DeFi 协议

- 资金规模:$190M TVL 历史最高值(Scallop也做了一段时间的 Sui 生态龙头)

- 盈利能力:总收入超过515万美元 (项目的现金流很强,Walrus 上线的时候,在借贷板块单日收入仅次于 AAVE)

- 顶级机构支持:由 CMS Holdings、6th Man Ventures、DWF Labs、Mysten Labs、Sui Foundation、Kucoin Ventures、UOB Management Ventures 支持

➤为什么选择 Scallop?

Scallop 选择了一条和其他借贷不一样的路线,界面和交互都让人觉得很舒服,格外注重回馈社区和给忠诚用户提供高利率,构成了他们经济模型中非常重要的一环,也是他们的护城河。

- 丰厚的收入分享:提供 收入分享 通过 忠诚计划 ,回馈给 $SCA 质押者(通常价值约 10 万至 20 万美元)。

- 持续的社区激励:已完成 9 个忠诚计划 (价值100 万美金 的 $SCA 回馈社区)

- 极具吸引力的收益率:提供最高的收益,用于借贷,甚至更高的收益用于借款

- 一站式 DeFi 体验:以借贷为中心的模式,但又几乎具备所需的所有功能(借贷、借款、交换、跨链),所有这些都可以在 Scallop 中完成

-强大的社区信心:4035 万 被锁定 3.77 年 ( 占流通供应的 38.52% 被锁定)社区之所以有强烈的信心也是因为借贷的收益加成和空投都提供了实际的回报。

➤ SCA 的经济模型?

Scallop 的代币 $SCA 经济模型设计精巧,质押获得 veSCA 解锁币东福利

- 提升的借贷奖励:veSCA 用户可以享受到更高的借贷收益加成。

- 增强的推荐收益:推荐新用户加入 Scallop 可以获得更丰厚的奖励

- 独家忠诚计划(空投):质押者有资格参与平台独家的忠诚计划,获得额外的空投奖励。

收益加成、推荐奖励、空投都是实际可被计算的,之前 USDC 用 veSCA 收益加成最高可以提升 4 倍,显著提升收益,也就是说参与的越多收益也就越多,鼓励长期参与。

总结:

随着 Sui 生态的持续繁荣,Scallop 作为 Sui 生态中的明星 DeFi 协议,有官方认可、资金实力、卓越的盈利能力和顶级机构的背书,已经展现出巨大的发展潜力。更重要的是,Scallop 始终将社区利益放在首位,通过创新的忠诚计划和高额的收益回报,成功构建了强大的用户粘性和社区共识,共享平台成长红利。

Show more

Binance Alpha 支持了 Sui 鏈交易

Scallop 實至名歸上了 Alpha!

在公鏈生態上能被 Alpha 選中的項目,代表市場對基本面和成長潛力的高度認可,這對 Sui 生態意義重大

像前陣子一口氣上了 Sonic 上的 Dex / LST / DeFAI 三個基建

「而這次 Scallop 是首個上 Alpha 的 Sui 項目」

看回去幣安現貨只上過 Dex $Cetus 和期貨 LST $Haedal , $SCA 這個動作剛好補足 Sui 借貸協議的空缺,很明顯幣安越來越重視 Sui 生態

➤ SCA 這個幣有用嗎 :有大用!

目前我的在 Scallop 的策略年化達到 80%+ 都靠他(這是長期的,也就是放 1 萬u 一個月能嚕出 650u 的真實數據

Vetoken 機制,簡單來說就是鎖越多幣 APR 越高,最多能 4 倍加成,從 Deep 到 WAL 都有足夠的激勵

- 從數據面來看 Scallop 累計為平台帶來超過 500 萬+美元的真實收入,這些收入並未停留在協議層面而是透過忠誠計劃真實回饋給了持幣者

很多人不知道貝殼做了 9 次忠誠計劃,向社群空投超過 100 萬美元的 $SCA 獎勵(就是我每次發文說的豬腳飯

創始人最在意的就是透明和安全,所有國庫你都能在文件清晰看到

* 每增加 0.5M 的收益里程碑就會回購 10 萬u 空投給 veSCA holder,形成清晰且可持續的利益共享機制

- 再看 SCA 的數據也很漂亮,流通供應的 38.52% 被鎖倉,平均鎖倉時間長達 3.77 年。已經發幣 1 年團隊幾乎把自己的幣都鎖進去,就知道貝殼可玩性有多強都是偷著嚕的

最後其他家最找不到的是創始人 Kriss 無時無刻為用戶科普

我是真的沒見過發幣之後創始人還會在社區親力親為

Scallop 具備真實收入能力、穩定商業模式和長期發展,安全也過關,我自己也很安心把錢放裡面。體驗過的都知道貝殼做到了一站式服務

(以後刷 Alpha 分耗損又更低了

(昨天才說 24 歲的 CMO 要帶領上幣安了

恭喜 @Scallop_io 和 Hedda! $Sui 給我去 10u

Show more

0

0

1

3

0

现在中国经济主要靠什么在支撑?

扎心!一代人的悲歌!

能靠什么

还不是靠短视频、靠手游 、靠老一辈的储蓄托底。

虽看似荒唐,但这就是事实。

一代人的时间,是债务,也是解药!

若剥离短视频平台的算法投喂与手游的即时快感,大量青年群体的焦虑与过剩精力恐将无处安放。

城市白领在通勤间隙刷屏消解工作压力,小镇青年在虚拟战场中寻找存在感,失业者通过直播打赏维系微薄收入。

这些数字娱乐就如同一张密网,兜住了社会情绪的失重状态。

而反观印度、印尼等国,虽同样面临青年失业问题,但宗教活动、街头经济等传统方式分散了矛盾,而中国高度互联网化的社会结构,使得虚拟空间成为唯一的 “安全阀”。

家庭储蓄的托底作用则更为隐蔽。老一辈人通过计划经济 时代的节俭惯性,积攒下房产、存款与粮食储备,成为子女失业、创业失败时的最后屏障。

当 “35 岁危机 ” 与 “灵活就业 ” 成为常态,父母辈的存粮实则是社会安全网的替代品。

这种现象在西方国家其实是非常罕见的,这是因为其社会福利体系相对完善,而东亚家庭伦理下一直存在着代际互助,暂时掩盖了社会保障的缺口。但这种模式不可能一直持续下去 —— 当独生子女一代背负六个钱包的压力,储蓄消耗殆尽之日,便是代际矛盾爆发之时。

更深层的风险还在于,这种 “娱乐麻醉 + 家庭输血” 的组合,延缓了结构性改革的阵痛,却加剧了系统性失衡。

短视频与手游的繁荣本质是注意力经济的过剩产能转移,大量资本涌入非生产性领域,进一步挤压实体产业升级空间。父母储蓄的消耗则意味着民间资本从投资与消费中抽离,形成 “越存越穷” 的恶性循环。

这与马克思笔下的产能过剩危机 异曲同工:当工业国的生产力无处释放时,娱乐产业成为新的 “泄洪口”,但虚拟繁荣无法创造真实价值,反而加速真实财富的耗散。

当全球化退潮,这种稳定模式就愈发显得脆弱。TikTok的海外围剿暴露出数字娱乐的地缘政治风险,版号寒冬则让游戏产业周期性震荡。

而随着 60 后父母步入暮年,医疗支出将吞噬家庭储蓄存量。一旦虚拟麻醉失效、代际输血断绝,被暂时压制的失业潮、产能过剩与代际冲突可能就会共振爆发。

农业国向工业国转型的阵痛,从未真正消失,只是被算法与亲情暂时包裹。

当屏幕熄灭、存粮见底时,我们终须直面那个马克思预警的命题 —— 如何让先进生产力与人的真实需求和解,而非沉溺于数字幻觉与家族余荫的慢性毒药。

中国当前的结构性困境怕是要以一代人为周期消化,本质上是代际成本转移与系统韧性耗散双重作用的结果。工业化与数字化的加速度,已让社会机体在 “超负荷运转” 中积累了大量隐性债务,而偿还这些债务的周期,恰与一代人的生命周期重合。

60 后、70 后群体经历了物质匮乏与高储蓄率的双重塑造,其房产、存款与低消费习惯构成社会稳定的 “蓄水池”。但这一代人的财富本质是时间密集型资产 —— 随着老龄化加剧,医疗支出攀升与养老金兑付压力将加速储蓄消耗。

独生子女一代 “六个钱包支撑一套房” 的极限杠杆在身,而当父母辈离场时,代际转移支付链条必然要断裂。这一过程约需 20-30 年完成,恰是一代人完成财富积累到消耗殆尽的时间尺度。

短视频与游戏创造的 “奶头乐经济”,实质是对青年群体进行注意力贴现。算法投喂的即时快感虽能暂时压抑失业焦虑,却同步削弱了人力资本积累:青年在虚拟成就中丧失技能提升动力,企业因流量红利放弃产业升级,形成 “娱乐养蛊” 的负向循环。

这种模式的生命周期取决于两个变量:一是 Z 世代 (00 后、10 后)对同质化内容的审美疲劳阈值(约 10-15 年),二是全球科技迭代对娱乐产业的颠覆速度(如 AI 生成内容对短视频的冲击)。

当新生代对旧娱乐产生群体性免疫时,社会情绪将面临 “戒断反应”。

中国当前的矛盾本质还是工业化身体与后现代神经的撕裂:制造业升级需要高素质技术工人,但教育体系仍在批量生产 “做题家”;城市发展依赖土地财政,但房地产泡沫挤压了居民消费能力。

纠正这种错位需要重构教育、户籍、土地等制度,而任何深层改革都会触动既得利益群体。

参考日本 “失落的二十年” 经验,从泡沫破裂到新产业确立(如精密制造、文化输出),正是通过一代人的试错完成的。中国的特殊性在于,既要消化过剩产能,又要应对数字革命冲击,双重任务叠加必然延长纠偏周期。

社会韧性的真正来源并非物质储备,而是群体对困难的认知共识。60 后对饥饿的记忆塑造了储蓄本能,90 后对增长的信仰催生了 “躺平” 抗议。

而要消化当前危机,需等待新一代形成新的生存哲学 —— 当 00 后彻底放弃 “买房结婚” 的传统人生脚本,当农村青年不再迷信 “进城翻身” 的叙事时,系统才能在新的价值地基上重建平衡。这种集体认知的更替无法通过政策强制实现,只能伴随代际自然更迭逐步完成。

一代人的时间,是债务也是解药

用一代人消化危机,看似悲观,实则是社会机体的自我保护机制。正如生物体会将毒素暂存脂肪以待缓慢分解,中国也将过剩人口、泡沫资产与认知冲突 “封装” 在一代人的时空胶囊中。

这期间既有阵痛(如低生育率、未富先老),也暗藏转机(如 AI 重塑生产率、县域经济激活)。关键在于,这一代人既是旧模式的最后支付者,也必须是新规则的首批定义者 —— 他们的挣扎与觉醒,将决定消化周期结束时,吐出的是一块伤疤,还是一颗珍珠。

Show more

深度解析!中国的经济到底好不好?

先给兄弟们科普一下:于钱是怎么产生的,前面已经说过,主要通过三种途径:

一是“印”钱,即各国中央银行印钞厂物理意义上“印刷”货币;

二是“借”钱,银行借贷加杠杆创造的“派生货币”;

三是“造”钱,通过量化宽松政策“大放水”产生的货币。

中央银行的货币发行,是通过再贴现、贷款、购买证券、收购黄金、外汇等投入市场从而形成流通中的基础货币。

统计局可能是这半年最努力的部门了,半年数据出炉,看上去宏观经济和社融数据都挺不错的,市场基本形成共识,三季度不会有刺激政策。

真的这么好么?

现在我们看下目前整体经济的情况:

01、先看宏观经济数据:

GDP:上半年国内生产总值同比增长5.3%。其中一季度同比增长5.4%,二季度同比增长5.2%,下降。

规模以上工业增加值:上半年全国规模以上工业增加值同比增长6.4%。其中6月同比增长6.8%,5月同比增长5.8%,增长。

固定资产投资:上半年全国固定资产投资(不含农户)同比增长2.8%。其中6月当月同比-0.1%,5月同比2.7%,下降。

社会消费品零售总额:上半年社会消费品零售总额同比增长5%。其中6月同比增长4.8%,5月同比增长6.4%,下降。

基建投资(不含电力):上半年基础设施投资(不含电力、热力、燃气及水生产和供应业)同比增长4.6%。其中6月当月同比2.0%,5月同比5.1%,下降。

房地产开发投资:暂无公开的上半年整体同比数据,但从1-6月单月数据来看,房地产开发投资持续同比下滑,6月同比-12.9%,5月同比-12.0%,下降。

房地产销售面积:暂无公开的上半年整体同比数据,6月同比-5.5%,5月同比-3.3%,下降。

房地产销售金额:暂无公开的上半年整体同比数据,6月同比-10.8%,5月同比-6.0%,下降。

制造业投资:上半年制造业投资同比增长7.5%。6月当月同比5.1%,5月同比7.8%,下降。

进出口(以美元计):上半年货物贸易进出口同比增长2.9%。其中出口增长7.2%,进口下降2.7%。6月出口同比5.8%,5月同比4.8%;6月进口同比1.1%,5月同比-3.4%,增长。

GDP三驾马车,仍靠投资端,也就是供给端撑着,资金来源全靠政府债;出口暂时稳住,主因关税暂缓,抢出口效应填充;内需不足,以旧换新稍微一停社消就咣咣猛跌。

先说供给侧的问题:

疫情之后,规模以上工业增加值保持较高增长,但是PPI持续下跌,实际上,PPI已经连续下跌33个月。

6月份,规模以上工业增加值同比增长6.8%,涨幅扩大1个百分点;PPI同比下跌3.6%,跌幅扩大0.3个百分点;二者偏离度进一步扩大到超10个百分点。

PPI的持续下跌,代表中上游的产能过剩。

其次是需求侧的问题:

这里要专门说一下社消的细分数据,非常的反常识,6月,商品零售和餐饮收入同比分别为5.3%和0.9%,较上月下降1.2和5.0个百分点;

限额以上零售中,通讯器材、家电音像器材、家具、文化办公同比分别为13.9%、32.4%、28.7%、24.4%,较上月变动-19.1、-20.6、3.1、-6.1个百分点。

限额以上零售中,烟酒和饮料类零售同比分别下降0.7%和4.4%,较上月下降11.9和4.5个百分点。

我是不明白到底是哪个群体,连饭都吃不上了,反而在拼命买家具、家电、手机和平板。

更诡异的是,6月份社会零售同比增长4.8%,但CPI同比增速只有0.1%,通常来说,消费强劲,意味着需求强劲,会导致通胀上升。

但是,从上半年量价背离的表现可以看出,当前市场需求依然低迷,产能依然过剩,仍处于以价换量的艰难的出清周期。

我看不懂,更无法理解。

总结一下:经济总量增长放缓,供给侧产能过剩,内需不足,钱没少印,但物价低迷,说明钱没有进入实体经济内。

02、再看金融数据:

M2:暂无公开的上半年整体同比数据,6月同比8.3%,5月同比7.9%,增长。

社融:暂无公开的上半年整体同比数据,6月同比8.9%,5月同比8.7%,增长。

CPI:上半年全国居民消费价格指数(CPI)同比下降0.1%。其中6月同比0.1%,5月同比-0.1%,增长。

PPI:6月全国PPI同比-3.6%,5月同比-3.3%,下降。

今年整个半年,社融不塌方全都靠政府债撑着。

作为市场主体的企业和居民贷款,均没什么提升,1-6月新增居民贷款呈逐年下降之势,居民部门信心缺失。

唯一的亮点是企业短期贷款,原因不明。

最最重要的是,放出来的钱并没有到居民手上,居民贷款余额占社融比例不断下降,已经降至19.52%,连续21个月下滑,并且连续5个月低于20%。

钱去哪里了?其实,社会融资中60%以上都是政府和国有企业融资,然后就是大型制造企业贷款。换言之,每年高增长的货币更多流入政府端和投资领域,更少流入居民端和消费领域。

更少的资本流入居民端,无法提振消费,更多的资本流入政府端和国有企业,政府部门在缺乏市场机制调节作用下集中投资,央国企控制的上游煤炭、钢铁、水泥等产能普遍过剩,导致价格持续下跌、通缩长期化。

而存款,今年6月当月,居民存款和企业存款分别新新增2.47万亿和1.78万亿,同比分别多增0.33万亿和0.78万亿。

居民户新增存款2.47亿元是很夸张的,前6月累计新增存款达到10.77万亿元;而新增贷款仅5976亿元。结合过往数据测算,前6月居民存贷比为9.21。

这代表了居民一方面贷不到款,一方面又拼命存款,这是一种典型的收缩表现,当然,更有可能是资金的分配问题,这里不方便展开说了。

总体而言,社融的结构是“政府强、居民弱”“存款强、信贷弱”“短贷强、长贷弱”的结构性特点。

03、最后,看财政数据:

不同于经济和金融数据,财政收入从去年开始,就一直是负增长,一般来说,GDP与收入大致是同向的,并且长期以来,中国GDP增速与税收收入增速是一致的,从2010年到2018年三季度,二者平均的偏离度只有2个百分点左右。

但是,从2018年四季度开始,二者平均偏离度开始扩大到9个百分点左右。

今年上半年,实际GDP同比增速为5.3%,(1-5月)税收收入同比下降1.6%,二者偏离度达到夸张的6.9个百分点。

财政收入降低,说明一个问题,在经济总量维持不变的情况下,经济活动产生的利润变低了,也就是说,经济的效率变差了。

我们分别从宏观经济,金融数据,财政三个方面来分析了经济现状,结论是经济总量尚可,但结构问题很大,供给侧钱太多,导致产能过剩,需求侧居民端内需不足,这带来的后果是经济效率的降低。

Show more

0

0

30

196

36

如果这场意外是命运的邀约,那 Galileo 就是技术的回信

早上 6 点半,我还顶着宿醉的残余,拖着懵懵的脑袋去楼下拿电脑。

天色微亮,整个小区静悄悄的,连鸟都还没醒。

我刚打开车门,一阵风掀起了前挡的落叶,还没等我反应过来,就听见“咣当”一声,我的后视镜轻轻亲上了一辆白色小 SUV 的车尾。

我愣住了——这车我认得,是邻居小姐姐的。

她穿着宽松卫衣、踩着拖鞋,从旁边转角缓缓走出来,手里还拿着一杯咖啡。

她看着我,眼神没太多惊讶,反倒像是早就预料到。

“撞得不重。”她说,语气像是在安慰我,又像在调侃,“不过,下次想找我聊天,不用用这么戏剧化的方式。”

我红着脸点点头,竟有点不舍得离开她的视线。

我回到车里,盯着方向盘发呆。人总在想走得更快一点,却忘了有些“碰撞”,会让你突然慢下来,重新审视路径。

而就在几个小时前,我通宵测试的 Galileo V3,也经历了一场“重启”。

🛰️ Galileo Testnet V3 回归,是一次深度意义上的再生。

这不是普通的“测试网更新”,而是一场针对 去中心化智能网络如何承载 AI 原生计算任务 的系统性重构。

0G Labs 将这个版本命名为 Galileo,不只是致敬探索精神,更是在构建一个面向未来的底层框架:支持高吞吐、Agent 运行、多链协同、模块化计算、并与 DA(数据可用性层)深度结合 的 AI infra。

🧬 更新亮点如下:

✅ 全面功能恢复

采用全新 Chain ID(16601)重启,网络结构更具拓展弹性。

支持 RPC、faucet、水龙头、存储、计算、DA 层、链浏览器 等模块,皆通过新一轮高强度压力测试。

⚙️ 技术侧核心进化

专属高性能 RPC 节点:显著提升并发处理能力,解决调用堵塞。

安全架构重组:针对节点通信、任务调度做了隔离级别增强,避免系统性溢出。

Agent 运行优化:为 AI Agent 提供链上稳定可验证的运行环境(任务执行→结果写链)。

DA 整合度提高:与数据可用性层的交互性能增强,提升存证效率和成本控制。

🔭 开发者生态进一步开放

📘 节点配置文档

https://t.co/iNiNLr1fTR

🪙 测试币 Faucet 入口

https://t.co/HOt6nhoeta

💻 合约部署脚本

https://t.co/WdGdfpmT8Y

🌌 如果说前两个版本的 Galileo 只是为 AI 铺设跑道,那么 V3,开始让它们“起飞”。

而未来,每一个跑在 0G 网络上的智能体,都将在这个框架中完成生命周期闭环:调用 → 执行 → 存证 → 交互 → 升级,像一群“自我进化的数字生命”。

再回到现实世界。

我那天没叫保险,也没用修理费换小姐姐的联系方式。

但我心里明白,有些相遇,不需要太用力,也能刻在记忆深处。

而有些基础设施,也只有慢下来、看清楚,再重新启动,才能真的跑得更远。

向 @anymose96 我最喜欢的风格致敬!

@0G_labs @Jtsong2 @KaitoAI @anymose96

Show more

0g近期的一些重要进展以及大家可以参与的方向🔭🐼(后面有Alpha):

- 测试网V3现已重新上线,带来关键升级,网络以新链ID 16601重启,适配更大规模扩展;

- RPC、水龙头、存储、计算、DA层等全生态功能通过压力测试,已全面上线🌟

核心优势:专用RPC节点消除瓶颈,确保大规模下高效运行;

安全性升级,网络全天候稳定;

🔜 下一步:

请更新V3配置(https://t.co/WCljYazQAn)

领取测试代币(https://t.co/Ke8WyTF1kT)并查看示例脚本重新部署合约(https://t.co/wzapq6Sqbs)。

如果你拥有@OneGravityNFT 和对齐节点,记得加入0g Discord并验证身份。很快可以限时参加@zoolininfts 的白单抽奖。(抽中大概率赚钱)

还有@SentientAGI 测试码可以哦

让我们一起挑战重力。

Show more

0

0

42

47

3

CZ 这段话,把我拉回了监室的水泥地|真正的恐惧源自于你对命运失去控制和对未来未知的迷茫——

能够懂 @cz_binance 说的这段文字分量的应该不多!

那种刻骨铭心的经历,会在内心留下不可磨灭的痕迹!

艰难,是对当下的体会,

恐惧,是对未知的恐惧。

你不知道接下来要面对的到底是什么,不知道明天是不是还会是今天的延续,还是彻底改变命运的转折点;你不知道他们会怎么对待你,是轻描淡写的过场,还是无休止的审视与盘问。

这些未知才是最难熬的,它们像一只无形的手,掐住你的喉咙,让你无法呼吸。

你会感到自己彻底失去了掌控权,原本一手构建的世界在一夜之间崩塌,那是一种深到骨子里的不自在,甚至不安到发抖。

唯一能做的,就是不断告诉自己:你还在。

你的信念、你的选择、你走过的路,不能白走。你必须咬紧牙关,不断提醒自己

——风暴终会过去,你不能倒在这里。

哪怕只有黑暗和孤独相伴,也要靠意志撑起整个人。

所以任何时候,任何困难,坚定的信念,才是真正能走出去的第一性原理。

我在里面的时候,读过很多书,但是给我印象最深的和哲思并无关系,而是村上春树的小说。

我记得很清楚的是,最为孤独的那一段时间,我每天晚上六点开始,在水泥地下垫着自己的被子,脚蜷缩在床下,书本放在床上面铺开,这个姿势一旦开始就会保持四个小时,这四个小时,在昏暗的灯光下,我成了整个监室的另类,我融入了村上的孤独世界。

《奇鸟行状录》里面的黑暗势力代表绵谷升几乎击溃了冈田亨,但是后面他陡然感知到:我或许败北,或许迷失自己,或许哪里也抵达不了,或许我已经失去一切,任凭怎么挣扎也只能徒呼奈何,或许我只是徒然掬一把废墟灰烬,唯我一人蒙在鼓里,或许这里没有任何人把赌注下在我身上。"无所谓。"我以轻微然而果断的声音对那里的某个人说道,"有一点是明确的:至少我有值得等待有值得寻求的东西。那个时候,我仿佛听到了来自自己内心的声音。是的,即是身陷囹圄,至少我有值得等待有值得寻求的东西。

《1Q84》的这种魔幻现实主义,围绕宗教展开,我深刻的记住了一句话:发自内心地爱着一个人,人生就会有救。

我应该是从心底和书籍找到爱与希望的代表,感谢 @cz_binance 这段文字又把我拉回了那段岁月,现在回忆,其实还泛着一丝甜!

前几年写了一些记录,有兴趣也可以翻看下,图个乐子:

https://t.co/BTG9DwfbhC

Show more

📖🎙️CZ谈入狱经历:服刑带来恐惧与压力,将出版新书讲述监禁生活

币安 @binancezh 创始人 CZ @cz_binance 在接受 Rug Radio @RugRadio 采访时坦言,他在美国服刑四个月的经历“极其艰难”、“令人恐惧”,并表示自己“不会希望任何人经历那样的事”。不过,这段经历也让他意识到健康和家庭的重要性。

他回忆说,初入监狱时,面对满身纹身、吵闹的大块头犯人,感受到强烈的不安和恐惧。他的狱友曾因双重谋杀被判 30 年,但两人相处还算融洽。他因非美国公民身份,无法进入最低安全等级监狱,而被送至低安全等级设施。

尽管他是币安创始人,也拥有亿万身家,狱中同伴并未对他特殊对待。CZ 表示,很多狱友都很友善,他至今仍与其中几位保持联系。

对他而言,最难的是精神上的压力——担心刑期被突然延长。他指出,狱中不少朋友都遭遇了类似命运。

这段经历让他重新审视人生,“健康最重要,其次是家庭,再是工作和其他事情。”CZ 还透露,他将出版新书,详细讲述这段监禁生活。

Show more

0

0

1

3

0

1confirmation 创始人 @NTmoney 的这段话,本质上是在提出一种反向叙事挑战——

他的意思很简单,不是“ETH 还能不能超越 BTC”,而是:

ETH 已在做 BTC 当年承诺的事,而 BTC 反而困在了自己构建的圣坛上。

1️⃣谁在实现“赋权于普通人”的愿景?

BTC 当前: 主要场景是储值、对冲货币风险。对于多数人来说,BTC 是“放着不动的东西”,是价值存储。

ETH 当前: 已成为“链上活动的主会场”,DeFi、NFT、稳定币、DAO、社交网络、GameFi 全部跑在 ETH 或其 L2 上。

中本聪当初的邮件中提到的“P2P电子现金”“免信任金融系统”愿景,其实今天更多地被 ETH 生态实现了。

2️⃣中立性 vs. 实用性?

BTC 的极致中立: 简约、安全、抗审查,但几乎不添加新功能,Layer2 推进缓慢,功能性停滞。

ETH 的实用中立: 虽然更复杂、运行成本高,但它是可用的、“可演进的中立平台”。

从实用主义角度看,ETH 是 Web3 世界的“超级计算机”“iOS”,BTC 更像一台可望不可及的超级电脑:安全、稳重,图腾;不出错是他的超级符号。

3️⃣ETH 是“新时代的 BTC”吗?

ETH 同时具备三种属性:

可编程(表达力强)

价值存储(销毁机制下趋于通缩)

承载真实需求(稳定币、借贷、NFT)

而 BTC 保留了“数字黄金”的身份。

所以 1confirmation 的逻辑是:

BTC 变成了神殿,ETH 变成了工具。

而现实是,推动时代的,不是信仰,是落地。

我的看法?

我认同这个观点的80%:ETH 确实正在承担 BTC 当年的职责,并且做得远比大多数人想象得多。

但我不同意的是“取代”这个说法:BTC 和 ETH 的路线差异如此之大,以至于“谁取代谁”这个命题本身就过时了。

更可能的图景是:

BTC 是一种终极储值系统,ETH 是一个全球结算与应用网络。

如果 ETH 是“操作系统”,BTC 可能永远是那枚“根密钥”——不常用,但不能没有;

我们换到另一个层面,比特币就是宗教,是加密世界的地基,是耶稣,是释迦摩尼!

Show more

以太坊正在实现中本聪愿景,BTC 已成价值存储

@1confirmation 创始人 @NTmoney 发文表示,那些说 ETH 肯定无法取代 BTC 的人缺乏自我意识。

如今,正在实现中本聪和密码朋克先驱愿景的是以太坊,即:让数十亿人通过去中心化产品获得赋能,稳定币、去中心化交易所、去中心化借贷、NFT、预测市场和去中心化社交网络都对实现这一目标至关重要。此外,ETH 也是一种稀缺且可信中立的价值存储手段,随着数十亿人使用新的用例,以太坊有潜力实现更广阔的分布。

当然,BTC 作为一种稀缺、可信中立、互联网原生的价值存储手段,对世界而言非常出色,也是迄今为止最具影响力的产品之一。

Show more

0

0

0

0

0

《币安 Alpha:诱饵、权力以及帝国的野望》

有人说,币安Alpha是要革撸毛党的命?

也有人说,它是币安对自身Launchpool玩法的改造?

如果你拉远去看,从币安乃至行业的全貌去俯视这一切,你会发现,这看似简单的用户增长游戏,却成为了币安从CEX霸主,向链上帝国跃迁的关键一招。

这篇文章,我尝试系统的讲清楚这场游戏背后的机制本质、博弈、赢家和终局。

__________________

一、Alpha 积分的本质:可调控、可统筹的计划经济

表面上看,币安Alpha积分是一套“交易换积分、积分换空投”的用户激励体系,但稍微拉远视角就会发现,这不是在奖励用户,而是在重构权力、资源和流动性的分配逻辑。币安通过积分系统完成了三件事:

1)精准引导用户流动性。用户的资金、注意力和交易行为,被有组织地引导向平台指定项目,项目之间卷流量、卷TVL,有人调侃:“撸毛人才是币安做大做市商”。

2)让项目方“上贡”换门票。空投不再是“广撒用户”的福利,而成了“项目方交保护费”的门槛。想获得流动性、曝光以及套现?先掏出足够的空投额度来喂积分工厂。

3)制造用户的积分焦虑,绑定行为路径。15天周期+积分消耗机制,意味着你今天参与,就透支未来15天的可参与额度。你每一次参与,都是在对“未来机会”做选择题。

最终,项目方用空投换流动性及套现通道;用户用交易和资金沉淀获得空投分配权,币安则稳稳掌控整个资源调度的主动权。

这一切无非是流动性供给侧的一次计划经济安排。

为什么是这样?因为在CEX话语权受到链上挤压之时,币安必须要思考,如何将权力延伸到DEX,并构建对DEX的控制权。积分系统是一次战略尝试。

__________________

二、项目方和用户的选择题:卷不卷不是个问题,服从还是不服从,则是个问题。

Alpha 积分机制设计的最大巧妙之处,并不在于它如何分发积分,而在于它如何让每一个进入游戏的参与者,无论是项目方还是用户,都不得不“自愿”内卷。

对于项目方来说,积分就是服从性测试,规则我定,你可以不参与,但要是参与,那么:你必须接受币安设定的积分玩法;你必须按照币安积分消耗逻辑来定空投逻辑。

对用户来说,积分消耗制度则构成了一个极具压迫性的动态博弈:你今天撸空投,等于预支了未来的机会。你的每一个决策,都是一次对未来资源分配权的下注。久而久之,这个游戏只会留下两种人:

1)卷得起的卷王,积分冲破天际,啥空投都能参与,主要群体还是专业化的工作室,可以持续吃到一部分肉,但改变不了长期收益变为鸡肋的结果。

2)卷不起的炮灰,刷不够,错过项目,退出游戏,这部分主要群体为散户。

在这个安排下,项目方就是耕地的农场主,精心播种但必须上交粮食;用户则是被反复驱赶的佃农,干最苦的活,去争抢那日渐稀少的配额剩粮。

__________________

三、币安的终极意图:一场必要的DEX远征,一次顺手的清理

借由Alpha,币安治下的CEX与DEX的边界会逐渐模糊,重要的是,用户在哪个平台刷分、项目在哪个平台排队,谁能决定激励流向和流量入口,谁就拥有行业的话语权。

积分是诱饵,权力是真相,币安的真正目标,从来不是所谓革了撸毛的命这样小家子气的打法,而是让项目方、用户、流动性和注意力,全都在“链上但不去中心”的规则下运行。

规则要上链,但权力不能。

根本意义上,币安要往去中心化走,但在此之前先要把去中心化收入麾下,尤其是在它尚未成长到足以威胁币安之时。听话的去中心化才是被允许的去中心化。

这既是币安的征服逻辑,也是权力向外扩张的深层路径。

以及,我们反对的从来不是某一个制度,而是这个制度背后,一个假装公正秩序的权力拥有者,悄悄地把一切都收编成它的附庸。

在这样的权力博弈下,革撸毛党的命?

那不过是帝国开疆拓土时顺手清理掉的市场噪音罢了。

假设你看清了这场游戏,不必然代表我们要退出这场游戏。在积分的修罗场中,帝国从不拒绝效忠者,但一定会顺手收割迟疑者。

不破不立,帝国远征的路上,我冰蛙一定捧场卷到极致。

这个周期是加速内卷的周期,一定会卷到Alpha机制崩溃,让权力控制的神话,最终死于它自以为可以控制的逻辑之下。

Show more

0

0

84

148

18

看到新闻 @yalaorg Yala 的 TGE 选在下周,正是大饼刚刚新高,二饼勇攀高峰,流动性充裕,情绪 Fomo 的时间。

而回想当时 Babylon 的 TGE 时间则是不小心选在了 4 月中旬 ,也就是今年大饼唯一跌破 80K 的时候。

真的是时也命也。

有人曾问过两者同为 BTC Fi 到底有什么区别,今天在 TGE 前夕开一个帖子来聊聊。

首先,是协议的实现方式。

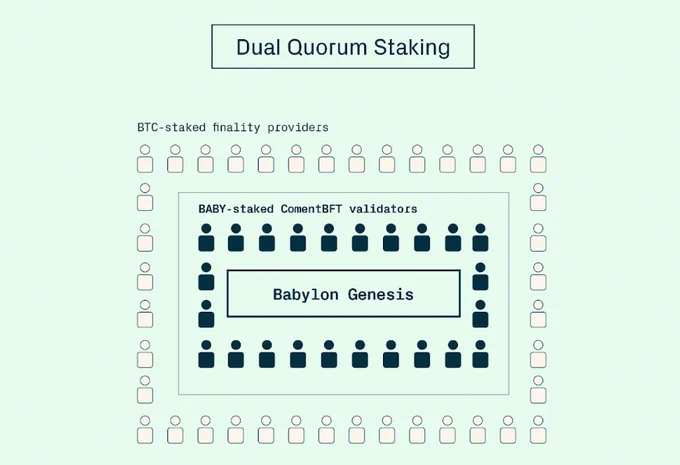

Babylon 未来会有自己独立的一条L1,使用比特币抵押作为额外的安全保障,地位有点类似于比特币侧链。具体来说,$BABY 持有者来跑 PoS 节点,负责出块;而比特币抵押者负责验证,做最终性签名。

这样的好处是,独立 L1 性能更快,自由度大。

而 Yala,则是直接用以太坊作为结算层,不会发行自己的链,相当于封装版比特币。这样,链安全性由以太坊保障,协议安全性的瓶颈主要集中在跨链桥和多签上。

这样的好处是,采用以太坊会获得更好的兼容性,而且显然,产品开发也会更快。

另外两者的产品目标也不一样。

Babylon 有了自己 L1 之后,会和其他公链一样,发力 DeFi、RWA 以及各种应用。主打的是一个大而全。

Yala 把 BTC 跨到以太坊上之后,则是专注在稳定币赛道。它让 $YBTC 能够超额抵押生成稳定币 $YU (有点类似于 MakerDAO 中 ETH 超额抵押生成 DAI/USDS),所以 $YALA 是专攻稳定币。

考虑到天才法案最近顺利的进展,现在也是及时地借上了东风。

现在越来越多人意识到了,区块链的杀手级应用其实就是——比特币、以太坊和稳定币,围绕它们构建的应用,希望能够锦上添花。

Show more

0

0

0

0

0

对交易提升最大的10本书是什么?

可以说,国内95%以上的交易书籍都是没卵用,

很多都是自己实盘交易亏的一塌糊涂出来写书赚钱的,这些书你能看吗?如果你不小心看到了这些书,有可能会让你走更多的弯路。

现在分享给兄弟们,希望有缘看到的你能少走弯路。

1、《黑天鹅》《随机漫步的傻瓜》:

这两本主要讲述了市场是不确定性的,如何让自己在不确定性的市场中更好地活着。核心观点为风险第一,其次才是利润。

2、《海归交易法则》:内容简单高效,完整且毫无保留地展示一套交易系统的方方面面,能让人明白交易系统的重要性。

3、《股票大作手回忆录》:不同的人读完有不同的感受,同一个人在不同时期读也会有不一样的收获。书中记录了投机之王利弗莫尔传奇的一生,其最高峰资金换算成今日达 1000 亿美元,在当今的世界富豪排行榜也可以排进前五,给后人很大启示,指引投机者前行。

4、《通向财务自由之路》:本书认为所有人都可以建立起自己的交易系统,可根据自己的性格特点,找到适合自己的交易方式,值得一读。

5、《幽灵的礼物》:作者把过去三十年的交易知识和行为习惯改变都归纳到三个交易规则中,浓缩了作者的交易智慧。

6、《克罗谈趋势交易》:坚守纪律和原则让克罗的交易策略大获成功,强调成功最重要的是要遵守纪律,服从自己所选定的原则以及交易计划。

7、《十年一梦》:作者青泽。本书讲述了一个股票操盘手十年来混迹股市期市的经验和心得。

8、《澄明之境》:投资哲学是破解交易迷宫的根本法门。书中指出市场是客观的,没有绝对的固定的运动模式,那么只能人为建立属于自己的交易框架。当行情符合框架时,依框架追随市场,随波顺势;不符合框架时,任行情自行行走。

9、《走出幻觉,走向成熟》:市场是一位狡诈的老师,而交易者是一位愚钝的学生。因此,我们首先要实实在在地敬畏市场。在敬畏市场的基础上,构造一个整体获利的交易系统,无论是牛市、熊市还是震荡市,不回避亏损、不追求高准确率,坚持交易系统,在整体上持续获取利润。

10《交易心理分析》:作者从 1982 年开始从事交易以及交易指导工作,他将 “思维策略” 作为成功交易者最重要的特征。书中讨论了使得交易者持续在市场中获利的五种因素。该书帮助我们从 “发现优势” 的角度思考,然后毫不犹豫地坚持行动,并在一定原则的基础上开发自身优势。

很多事情,很多道理,交易久了都能会都能懂,但社会比的是谁先懂,早懂和晚懂是不一样的命运。

Show more

0

0

22

898

263

读《费曼的彩虹》

费曼是我非常尊敬的科学家, 下面是我读取《费曼的彩虹》的精彩片段记录:

保持玩心, 找到乐趣, 保持年轻的心态。 我很清楚, 对于费曼来说, 始终接纳自然或者生命中的一切可能, 正是他拥有创造力和幸福的关键。

费曼擅长于不依赖强大的数学计算, 而是结合物理的理解, 发挥巨大的想象力。

费曼说, 其实, 我们所做的都是再正常不过的事情, 只不过次数比普通人要多得多! 人们确实有想象力, 可是他们不会长久地施展它们。 每个人都能表现出创造力, 只是科学家表现的机会更多。 不同寻常的是, 科学家们会集中发挥创造力, 将所有这些年的经验都集中在同一个有限的主题上。 科学家的工作与人们的正常活动一样, 只不过是以一种过度而又夸张的形式来展开的。 普通人往往不会这么做, 至少不会像我一样, 每天都思考同样的问题。 只有像我这样的傻瓜, 还有达尔文以及为同样问题操心的人才会这样。“动物是从哪儿来的?”“物种之间存在什么样的关系?”科学家们研究的是这样的问题, 并且会几十年如一日地思考! 我所做的, 就是普通人经常做的事情, 只不过很多看起来十分疯狂! 但这就是在努力挖掘人类的潜能。

科学家的思考方式的确具有建设性。 你向科学家提出一些问题, 他就会感到焦虑。 这并不是普通人有时候会出现的那种焦虑, 例如“我不知道那个病人会不会好起来”。 这不是思考, 只是纯粹的担忧。 科学家会尝试建立某种东西。 他们并不仅仅担心某件事, 还要将它彻底想明白。 科学家就像侦探一样, 要进行分析推理, 像侦探一样试图找出他不在的时候发生了什么, 寻觅迹象。 我们试图从实验的蛛丝马迹中找到自然的真相。 我们掌握了线索, 并尝试将它们搞清楚。 科研比其他任何职业都更接近于侦探的工作。

不要以为成为科学家就有什么不同。 普通人与科学家没有那么大的差别。 他可能很难成为艺术家、 诗人或者其他什么人, 不过对此我也深表怀疑。 在我看来, 对于日常生活的一般常识, 许多人的思维方式都与科学家没什么两样。 在日常生活中, 人们都会将一些事情归纳起来, 得出他们对于世界的结论。 他们创造出了原本不存在的事物, 比如绘画, 比如写作, 比如科学理论。

费曼过去常说世上有两种物理学家, 巴比伦人和希腊人。 他所指的是这两大古老文明中相互对立的哲学观念。 巴比伦人对于数字、 方程式和几何学方面的理解, 让西方文明获得了长足的进步。 然而我们却认为, 真正发明数学的是后来的希腊人——尤其是泰勒斯(Thales)、 毕达哥拉斯(Pythagoras)和欧几里得(Euclid)。 这是因为巴比伦人只关心计算方法的有效性——也就是充分描述真实物理情景的能力——而不是它的准确与否, 或者是否适用于任何更大的逻辑体系。 另一方面, 泰勒斯和他的希腊拥护者们提出了定理和证明的概念——并且要求, 只有当命题是一个明确陈述的公理或者假设的确切逻辑结果时, 才能被认为是真的。 简单说起来, 巴比伦人注重的是现象, 而希腊人注重潜在的规则。 这两种方法都是非常强大的。 希腊式的方法具有数学逻辑机制的全部力量, 这种类型的物理学家经常将他们理论中的数学之美作为依据。 这便促成了许多数学方面的美学应用——例如, 默里对粒子的分类。 巴比伦式的方法则给予想象一定的自由度, 并且允许人们跟随自己的本能或直觉, 以及对自然的“第六感”, 而不是拘泥于想法的严谨性和正确性。 这种审美观也取得了巨大成就——直觉加上“物理推导”的成就, 也就是说, 主要基于对物理过程的观察和解释进行推理, 而不是用数学推导出结果。 事实上, 具有这种思维方式的物理学家有时会打破数学的规则, 甚至会根据他们对实验数据的理解, 创造出奇特的(而且未经证实的)数学方法。 在某些情况下, 这就使得数学家们成了殿后的一方——要么证明物理学家自创方法的正确性, 要么搞清楚为什么他们“毫无根据”的方法却得出了相当准确的答案。 费曼认为自己属于巴比伦人。 他凭借对自然的理解前往它所引导的地方。 而默里则更倾向于希腊风格——渴望对特性进行分类, 将有效的数学规律强加给数据。

尽管费曼将这两种方法界定为巴比伦式和希腊式, 但是纵观整个历史, 其他许多人物和运动也曾表现出类似的理念矛盾, 例如, 希腊人柏拉图(Plato)和亚里士多德(Aristotle)。 柏拉图认为, 在真实世界各种现象的背后存在永恒不变的规律。 换作数学术语的话, 这就是默里这类物理学家所追求的描述方式。 亚里士多德觉得柏拉图根本是在背道而驰。 在他看来, 对自然进行不切实际(也就是抽象)的描述是荒诞的, 或者说就是与己方便而已, 我们真正应该关注的是感官所感知到的现象。 跟费曼一样, 他崇尚的是自然本身, 而不是(可能)潜在的抽象概念。 在我看来, 费曼的这一特质也反映了斯佩里的两个大脑半球理论。 左半球, 寻求秩序和条理, 也就是默里、 希腊人和柏拉图; 而右半球, 感知模式并强调直觉, 也就是费曼、 巴比伦人和亚里士多德。 考虑到大脑本身的生理差异, 也就难怪他们态度上的差异超越了物理学范畴, 深入到各自的生活方式当中。 当时的我还没有意识到, 很快我也将面临这种生活方式的选择。

在费曼的方法中, 为了获得给定初始状态的电子最终实现某特定终态的概率, 你可以利用一定的规则, 将电子由始态到终态所有可能的路径或者变化历程叠加起来。 对于费曼来说, 这就是量子世界与现实, 或者说与经典世界的区别。 在经典理论中, 粒子遵循的是确定的路径, 就像我们日常生活中的物体一样。 之所以会出现神奇的量子世界, 就是因为你必须将额外的路径考虑进去。 对于大型物体来说, 叠加所有路径只会得到其中一条重要路径, 也就是我们所熟悉的经典路径, 所以你不会注意到任何量子效应。 但是对于亚原子粒子(例如电子), 你既不能忽视它向宇宙遥远区域传播的路径, 也不能忘记它在时间上的往复曲折。 量子理论下的电子跳着宇宙之舞向太空四处发射, 从现在到未来再到过去, 从这里到宇宙中的任意角落, 再返回来。 在循着这些路径游走时, 它无视正统的运动规则, 就好像万事万物全都失去了控制一般。 正如费曼所说, 甚至就连“事件的时间顺序……都变得无关紧要”。 然而不知为何, 就像乐器和声演奏出的音乐一样, 所有叠加在一起的路径就构成了实验者观察到的最终量子状态。

费曼的方法属于另辟蹊径, 乍一看不太合理。 我们以科学为主导的文化期待看到的是秩序和规则。 我们已经形成了根深蒂固的时间和空间观念, 时间只能从过去流向现在, 再流向未来。 但是根据费曼的说法, 深藏在这一秩序之下的是不遵守这些规则的过程。 和往常一样, 费曼从不讨论自己理论形而上学的一面。 后来, 当我逐渐了解他以后, 便发现自己能够理解他想出这一理论的原因: 他自己的行事风格就跟电子一样。

当他在 1948 年某次会议上提出这一方法时, 遭到了尼尔斯·玻尔(Niels Bohr)、 爱德华·泰勒(Edward Teller)和保罗·狄拉克(Paul Dirac)等多位著名物理学家的围攻。 他们所寻求的是希腊式的方法, 而他却是巴比伦式。 不过, 到头来他们依旧不能无视他: 他可以在半小时内完成耗费他们几个月的理论计算。

当你第一次询问我如何处理问题时, 我感到十分惊慌。 因为我真的不知道。 我觉得这就好比在问一条蜈蚣, 它走路的时候先迈哪条腿。 我需要好好想一想, 回忆一下过去, 举例说明一些问题。 在某些情况下, 找到研究的问题可能源自你富有创造性的想象力。 而解决问题的技能或许不尽相同。 不过, 数学和物理中有些问题的情况是相反的。 问题明摆在那里, 解决起来却很困难。 人们难免不会注意到这样的问题, 奈何当时已知的技术和方法以及所掌握的信息量都非常有限。 在这种情况下, 解决方法就会颇具独创性。

我的做法就是, 我绝不会和别人完全一样。 我总认为自己拥有近水楼台的优势, 总是在尝试其他方法。 我想, 正是因为我不停地尝试其他方法, 所以别人没有机会。 这么说太夸张了。 而我也只得好好努力来让自己配得上这种夸张的说法。 我总将这想成是外出战斗的非洲人击打战鼓为自己打气。 我和自己交流, 并且说服自己相信这个问题可以用我的方法来解决, 而别人的做法都是错误的。 他们得不到结果就是因为做得不对。 我要用另一种方式来做。 我以此来说服自己, 让自己充满热情。 之所以这么做是因为在遇到难题时, 我们必须花费很长的时间钻研, 必须持之以恒。 为了坚持下去, 你必须相信, 努力研究就会有所回报, 你终将获得成就。 这在一定程度上就需要自欺欺人。 在最后这个问题上, 我确实自欺欺人了。 我一无所获。 我不能说自己的方法非常好。 我的想象力令我失望。 我已经定性地搞清楚了它的工作原理, 但是无法通过定量的方式计算出来。 即使问题最终得到解决, 那也要全凭想象力。 到那时, 做成这件事的方法将会具有重大意义。 但它其实很简单——就是丰富的想象力和坚持不懈的态度。

1865 年, 苏格兰一位身高只有 1.62 米的物理学家詹姆斯·克拉克·麦克斯韦(James Clerk Maxwell), 利用这些大杂烩般的法则推导出了一组了不起的方程式。 短短几行就向全世界展示了电力和磁力如何从电荷和电流中产生, 以及最重要的, 如何从它们的相互作用中产生。 因此, 麦克斯韦将三种古老之力中的两种(电和磁)统一了起来, 创造了我们现在所说的电磁学理论。 历史也表明, 麦克斯韦统一电磁学不仅体现了理论之美, 而且对其实质的研究还显示出划时代的新效应。 例如, 他的方程表明, 加速的电荷可以产生电磁波。 这些波总是以相同的速度(他所计算出的光速)运动。 这为爱因斯坦的狭义相对论提供了灵感。 在麦克斯韦发现光是一种电磁现象后, 其他种类电磁波存在的可能性就变得格外明显。 这也为德国实验学家海因里希·鲁道夫·赫兹(Heinrich Rudolf Hertz)发现无线电波铺平了道路, 进而由此诞生出广播、 电视、 雷达、 卫星通信、 X 光机和微波炉等技术。 在《费曼物理学讲义》中他写道:“……毫无疑问, 19 世纪最重大的事件就是麦克斯韦发现了电动力学定律。”

“我能问您件事吗,”我终于开口,“您觉得研究几乎所有人都认为很荒谬的理论算得上明智吗?”“只在一种情况下算。”他说。“什么情况?”“你自己认为它不荒谬的时候。”“我觉得自己对它的了解并不充分, 不敢轻易下结论。”他轻声地笑了起来。“说不定等你充分了解之后, 就不会去研究它了。”“您是说, 可能我太笨, 根本无法深入了解它。”“那倒未必。 可能只是你了解得不够多, 也可能是了解的时间还不够长, 于是就被已知的内容破坏了兴趣。 过度的教育反而会引起麻烦。”

事实上, 许多伟大的物理学发现都是由和我年龄差不多的“孩子”做出来的。 像我这么大的时候, 牛顿发明了微积分, 爱因斯坦发现了相对论, 费曼也开发了他的图解技术, 虽然很多研究进展也是由年长的物理学家所贡献的, 然而最具革命性的成果似乎全都是由年轻人创造出来的。 我们研究生都知道, 就数学和理论物理所需要的思维能力而言, 我们的大脑正处于巅峰时期。 但是, 费曼的看法似乎有所不同, 就好像我们走下坡路不是因为智力衰退, 而是被强制灌输了某种思想。 或许这就是他避免从书本或者研究论文中学习新知识的原因; 他向来以坚持亲自推导新结果, 并用自己的方式理解它们而出名。 对他来说, 保持年轻意味着保留初学者的眼界。 很显然, 他是成功的。

创造性思维拥有一间宽敞的阁楼。 你在大学里完成的作业, 念博士后时花一周才搞懂的有趣但貌似毫无意义的论文, 某个同事不假思索的言论, 这一切都被储存在富有创造力的人大脑某处的宝箱中, 常常在最意想不到的时刻, 被潜意识搜寻到并拿来使用。 它是超越物理的创造性过程的一部分。 例如, 柴可夫斯基(Tschaikovsky)写道:“只要土壤适宜, 未来的作品便会出乎意料地突然冒出萌芽……”玛丽·雪莱(Mary Shelley)说:“发明并不是无中生有, 而是乱中生有。”史蒂芬·斯宾德(Stephen Spender)说:“没有什么我们想象出来的东西是我们还不知道的。 所谓想象力, 就是记住曾经经历过的事情, 并将其应用于不同情况的能力。”

你所看到的任何带电体的电荷都是元电荷的整数倍, 而你又想让自己从这一命题中解脱出来, 那么就需要发挥想象力。 通过想象你便可以假设电荷可能并不总像你所看到的那样。 因循守旧的习惯在我们大脑中根深蒂固。 我们已经证实, 一切带电体的电量总是元电荷的整数倍, 不管在哪。 不管在哪! 于是, 你就认为一切带电体的电量都是由整数倍的元电荷构成的。 这似乎是合情合理, 而且没有人会考虑其他可能, 因为这看起来没有必要, 也没有证据能够证实。 当你最终发现了一些自己不曾预料的事情时——你偶然碰到的——乍看起来就像魔法一样! 有意思! 非常有意思。

“这就类似于夏洛克·福尔摩斯或者洛克福德, 当然, 视你个人的风格而定。 首先, 你得选择一个问题。”“就像选择要解决的犯罪案件。”“没错。 区别在于, 侦探面对的案子是由客户指定的。 而物理学家必须得自己去找。”“是不是就像联邦调查局十大通缉犯的名单那样?”“没错, 有些问题大家都认为非常重要。 这你就得小心了, 因为研究它们的人很多。 最好是找一个只有你发现的重要问题, 而且它必须真的重要才行。”“然后, 你就要找线索了。”“是啊, 只不过是在大脑里寻找。 要仔细考虑各种可能性, 提出一些想法——也就是线索。 然后, 不停地运用数学方法来追寻线索。 看看自己的想法是否能得到想要的结果。 这往往并不容易, 因为你不知道如何进行计算。 我说明白了吗?”

“我不是叫他不要研究新理论。”费曼说。 然后他看着我, 说道:“我只是说, 无论选择研究什么, 都要成为对自己最苛刻的评判者。 而且, 不要为了错误的目的去这么做。 除非你真的相信它, 否则不要做。 因为, 一旦你无法解决它, 可能会白白浪费许多时间。”

正如后来我所了解到的, 费曼并不反对默里对弦理论的看法, 即认为像弦理论这样的理论已经“存在”, 并等待人们的发现。 只不过费曼认为, 只有坚持法则或者观察自然, 才能引导我们找到正确的理论, 而不能仅凭科学家对统一理论的一厢情愿。 这就是他巴比伦式的态度——尊重现象, 而不是辩解。

这并不是说我的想象力不行。 事实上我认为, 科学家计算或者想象已存在的事物要比构思小说这类想象原本没有的东西困难得多。 想要真正理解事物在微观或者宏观上是如何运作的, 结果发现它与你所期望的大相径庭, 这需要超级丰富的想象力才能办到! 我们需要大量的想象力来描绘原子, 想象它们的存在以及运作方式。 或者制作元素周期表。 但是, 科学家的想象力与作家的不同, 因为它是经过检验的。 科学家设想出一些情况, 然后上帝给出“不正确”或者“迄今为止还行”的结论。 当然, 这里的上帝就是实验, 它可能会说:“哦, 不, 这不一致。”你说:“我认为它是这样工作的。 如果确实如此, 你就应该看到这个。”然后, 其他人并没有看到这个结果。 那太糟糕了。 你猜错了。 但是写作就不会遇到这种情况。 作家或者艺术家可以想象一些东西, 当然可以从艺术或者美学的角度觉得它不能令人满意, 但是这与科学家所面对的清晰性和绝对性的程度不同。 对于科学家, 实验之神可能会说:“它很美, 我的朋友, 但它不是真的。”这简直是巨大的差别。 假设存在伟大的美学之神。

生活中什么才是重要的? 这是我们都应该思考的问题。 这个答案在学校是学不到的, 它并不像看起来那么简单, 因为肤浅的答案是不能令人满意的。 要找到真正的答案, 你就必须了解自己。 然后, 你必须对自己诚实。 你必须尊重和接纳自己。 对于我来说, 这些都是艰巨的任务。 我念完大学, 匆匆步入学术界, 想要迫不及待地投身于研究, 向全世界证明自己的存在, 证明自己的工作很重要。 这关注的是外在的生活。 那是默里的方式。 有所成就, 让人铭记。 成为一个举足轻重的人, 一位领袖。 这是经典方式, 传统做法。 这个目标看上去显而易见而且值得实现。 我毫不犹豫地选择了它。 但是对于我来说, 它就像是追逐彩虹, 甚至可能更糟, 就像在追逐别人的彩虹, 那些我实际上并没有发现其美丽之处的彩虹。 从费曼那里我看到了另一种可能性。 正如量子理论的发现促使物理学家改进他们所有的理论一样, 见识到费曼这样的榜样, 也使得我重新审视自己。 他并不想充当领袖。 他没有受到“统一”理论的诱惑。 对他来说, 即使你的发现早已为他人所知, 发现所带来的满足感依然存在。 即使你所做的不过是以自己的方式重新得到别人的结果, 也依然会获得满足感。 即使你发挥创造性仅仅是为了陪孩子玩耍, 它也依然存在。 这是自我满足。 费曼关注的是内在, 而这种内在的关注给予了他自由。

根据费曼的说法, 我们的文化是希腊式的。 这种文化包含逻辑与证明、 规则与秩序。 在我们的文化中, 费曼这类人往往会被当作异类, 因为他们是巴比伦式的。

很多年前, 我在以色列基布兹读到过《费曼物理学讲义》, 费曼在结束语中阐述了自己在写这本书的目标。 费曼写道:“我最想做的就是带你们领略这个神奇的世界, 并且以物理学家的方式来看待它。”他的说法太过谦虚, 因为他在书中传达的世界观并不仅仅是物理学家看待世界的方式; 而是他自己独有的方式。 这也是我希望自己这本书能进一步实现的目标。 理查德·费曼总是清楚如何充分利用这个世界所提供的一切, 并且充分发挥上帝(或者单纯的基因)所赋予他的天赋。 这一切也是我们可以期盼在人生中做到的, 在他去世后的这些年里, 我发现这是他教给我非常宝贵的一课。

专为开发者设计的私有云硬件,自带内网穿透,

上1000款私有云应用,贼好玩!

Show more

0

0

0

0

0

👉分享投机实验室发布@LabSpeculation,介绍了币圈交易员川沐的交易策略与交易体系。

川沐用 35 天将 1 万美金账户做到 100 多万美金,后又在 14 天让新的 1 万美金账户增值 200 万人民币,加起来 50 天赚了约 1000 万人民币,这一成绩使其备受关注,同时也引发了一些争议,比如实盘不公开、被质疑是返佣账户和 P 收益图,以及被指杀跟单、瞬开瞬平吃粉丝流动性等。对此川沐回应称自己确实吃流动性,但只针对跟他单的机器人,普通散户一般不会第一时间跟到单。 以下是关于其交易策略和交易体系的详细介绍:

交易策略批量百币空策略:该策略实施的前提条件是市场情绪和趋势要偏空。具体操作是在这样的市场环境下,把除了比特币之外的大市值币种,从上到下进行做空操作。这里的市值截止到两亿,因为低于两亿市值的币种暴力插针现象严重,且流动性枯竭,而市值大的币种缩水相对稳定。同时,谨慎起见,还可以规避 DEX、RWA、稳定币、借贷这几种类型的币种,因为可能存在盈利的山寨币,还有与马斯克或者奥特曼相关的 AI 代币,以及比特币和以太坊这种有 ETF 资金购买的币也不纳入做空范围,剩下的符合条件的币种则 “照单全收”。

该策略的优势在于通过分散做空降低风险。做空一个山寨币可能会因被针对或遭遇黑天鹅事件而受损,但按照市值从高到低做空几十上百个币,即使某个币出现插针或者大幅上涨几倍的情况,对整个仓位的影响也不大。平均金额开的空单数量越多,单个币爆拉带来的系统风险就越低,例如开一个币涨 10% 就亏 10%,开 10 个币,其中一个涨 10%,整体就只亏 1%,要是开 100 个币,其中一个哪怕涨 100% 也只亏 1%。而且单个币的空单金额可以设置得小一些,操作实践难度很低,甚至不用盯盘,因为几十上百个空单根本无法一一盯盘,这样也就不会因为某一个币的暴涨暴跌而影响情绪。

以川沐为例,当他的账户达到 35 万美金的时候,总共空了一百零二个币。当时他的操作是,10 亿市值以上的每个空了两万,2 到 10 亿的每个空了 1 万,1 到 2 亿的每个空了 5000。不过这堆订单最后一键全平,出现了亏损,但方向是正确的,如果当时仓位放小一点,就不会那么快触及止损,最后盈利的幅度还会很可观。关于止损止盈的设置,可以是涨 40% 止损,跌 50% 止盈,即盈亏比要在一比一以上。平仓方式既可以直接看账户整体的盈亏一键全平,也可以像收菜一样,单个币涨到目标价位就止盈,跌到目标价位就止损。

十字剪刀差策略:原理是持续爆拉的山寨币在爆拉之前,庄家的持仓方向肯定是多单,并且会跟随价格同步增加。尤其是当持仓量比市值还要高的币种,合约持仓量占市值的比例高,就说明多空的对手盘充足,合约持仓量越高甚至超过市值,就表明庄家越强,筹码也越足,那么它就有很强的拉盘动力。在拉盘的过程中,合约持仓的名义价值也会跟持仓量保持一致持续贴合增长。

当庄家准备结束操盘的时候,会先走掉自己建立的多头仓位,并转换成空头仓位。在这个过程中,合约持仓的图上就会出现一个非常显眼的特征,即价格还在上涨的时候,合约持仓的名义价值突然与持仓量分离,出现开口空洞。这时候就是庄家通过拉盘或者托盘平多,在卖出多头仓位然后建立空单。由于这个节点庄家的操作会明显大额影响到持仓量的多少,而价格的上升或者托盘会显示为名义价值可能一直在增长或者脱离了贴合的曲线,当出现持仓量在跌,名义价值在涨的情况时,大概率就是庄家手里的单子在换方向。比如当时的 OM 币,在 3 月 26 日出现十字剪刀差信号的时候,价格还在 6.5 以上,等 4 月 13 日直接就跌到了 0.37 左右,如果能把握这波行情,哪怕只开了 1000 美金的空单,收益也非常可观。Auction/Alch 这两个币也可以用来验证这个策略的有效性。

构建交易体系要点明确细分领域:首先要找到自己擅长的细分领域,这包括现货、ETF、杠杆期货、期现套利、理财产品借贷和现货搭配套利,或者利用链上工具做夹子、费率套利等多种类型。只要在某一个细分领域一直可以赚到钱或者赚钱的概率大于 50%,都值得总结成策略去反复使用。以现货交易为例,又分为长周期、中周期和短周期情绪,每种玩法对应的策略也不一样,比如易冲动没耐心的人,可能就适合持仓几天的短周期情绪操作。

具像化交易条件:确定好最适合自己的细分领域后,就需要开始具像化自己的买入卖出条件、止损条件,以及每次操作的资金配比。在确定使用策略之前,最好能通过编写量化工具爬历史数据,去回测一下自己策略的收益率,看看能不能真正保证自己的策略能执行且可盈利,然后再根据行情的变化去修正策略。

辅助要素:安全的交易场所:选择如币安、欧易这样相对知名的交易平台,或者使用链上钱包。如果选择在非常冷门的交易所执行策略,就要做好可能损失全部资金的准备,因为收益必须要和自己面临的损失成正比,否则可能出现钱赚到了但交易所跑路,或者链上 Defi 项目跑路的情况。

监测工具:针对策略的需求编写相应的监测工具,或者使用现成的通用监测工具,并且最好能够将监测信息即时发到微信或者 TG(Telegram)上,以便及时获取相关信息。

信息接收:要做到充分、全面、及时的信息接收。可以对相对有价值的推特进行监测,加入有价值的社群,尤其是那些能够提供非常多即时事件的群,社群的层次和活跃度越高越好,这样更容易发现行业最新的动态或者创新。例如 Brc20,如果信息比较广的人可能在三月十号左右就能知道有比特币铭文这个事。此外,一些财经软件如金色财经,其中的一些数据信息和经济数据预告也有一定的价值。

学习:书只能作为借鉴,因为真正赚钱的东西往往不会写在书里,投资类的知识更多是在金融市场中用钱堆出来的。可以向自己或者通过交易起家的币圈高手学习,他们每个人发财的门道都不太一样,甚至很多人亏钱的经验也非常值得学习。如果能把币圈五花八门的亏钱方式都避开,那赚钱概率肯定在 50% 以上,活到下一个牛市的概率在 99% 以上。

原则:要有原则,知道在这个市场里什么事情不能做。多看看别人是怎么亏完的,多听听他们的故事,分析总结他们亏损的原因,然后定下自己的原则,之后要时刻保持敬畏,不能越界。

心态:心态高于技术高于策略,要看淡盈亏,及时止损。亏损时要有壮士断腕的勇气,符合条件追高的时候也要有一击命中的信心,不要去追求每次交易都盈利,这样很容易在判断失误的时候造成巨大的亏损。尽量不要玩合约,因为合约最恐怖的风险就是不认错扛单加保证金,梭哈扛单最终都会血本无归,这样的例子在币圈屡见不鲜。

最后强调交易的核心是人,盈利与否取决于人本身,所以要了解自己,尤其是自己的性格弱点和优势,全面分析了解后才会明白到底适合什么样的策略,以及以怎样的心态去面对交易。

https://t.co/XRRcHL2UKJ

Show more

0

0

16

15

1

#Sahara# x #MyShell:AI# 数据标注的新范式与价值捕获闭环

#Web3# 与 #AI# 加速融合的当下,#Sahara# 正在定义一种全新的“挖矿”逻辑:用认知时间换取数据价值。近期其与 #AI# 头部项目 @myshell_ai 达成合作,标志着 #Sahara# 正式跑通“AI数据标注 x 多重激励”这一商业闭环,值得高度关注,并且可以一鱼两吃!

🔁 结构性闭环:跑通从数据 → 模型 → 价值回馈的链条

此次合作的核心逻辑非常清晰:

1️⃣ #MyShell# 需要高质量用户操作数据,以优化 AI Agent 的行为表现;

2️⃣ 用户通过 #Sahara# 完成任务,生成“标注数据”(如录屏操作Word、浏览器等);

3️⃣数据经验证后,Sahara 不仅发放自家积分(空投预期),还将奖励 $SHELL 代币;

4️⃣模型性能提升,项目长期价值增加,形成「用户参与→AI变强→价值回馈」的正向飞轮。

可以这么讲,这是 AI x Web3 叙事中罕见实现完整闭环的实践——不是噱头,而是产品能力在验证价值。

🧐投资视角:认知时间首次被Token化

以往挖矿靠算力,DePIN靠物理资源,而 #Sahara# 引入的是一种全新的资产维度:人类认知时间的Token化。这既是劳动模式的迭代,也是参与门槛的极致降低——无需技术背景,每个人都能“边学习边挖矿”。

从投资角度看,这种机制具备三重优势:

• 抗周期性:AI 训练数据是刚需,受二级市场波动影响小;

• 正外部性:每一份标注数据可被多个项目复用,提高数据边际价值;

• Token 捕获逻辑清晰:Sahara 平台作为数据中介和激励分发者,其价值将在生态扩张中持续积累。

🌍 市场定位:#AI# 项目的“数据金库”与“算力入口”

长期来看,#Sahara# 有望成为 AI 项目启动训练任务的第一站。如同 #Filecoin# 之于存储,#Render# 之于算力,Sahara 正在构建的是“人类行为数据的去中心化供给市场”。

此次与 #MyShell# 的合作验证了其服务能力,未来一旦扩展合作项目矩阵,其平台效应与 Token 价值将同步放大。

总结:#Sahara# 正在以极低的门槛、极强的实用性,重塑“参与 AI 的方式”。这不是传统空投任务平台的简单升级,而是一次围绕数据生产-分发-变现的基础设施构建。#AI# 热潮真正爆发前夕,这类能“捕捉一切AI早期数据需求”的平台,无疑具备穿越周期的增长潜力🧐

Show more

🚨 DATA SERVICES PLATFORM JUST GOT A MAJOR UPGRADE 🚨

Real-world utility. Real partner rewards. Real alpha.

Since its inception, Sahara DSP has been powering AI projects through data tasks.

Today marks the start of a new phase: for the first time, contributors won’t just earn Sahara Points—they’ll also earn rewards directly from partner ecosystems. And we’re kicking things off with @myshell_ai.

🧵👇

Show more

0

0

0

0

0

几周前我提到过:LLM的出现,使我们能够从人类历史所有文献中,发现人类尚未意识到的隐秘关联。

最近,我发现了一种LLM深度研究(Deep Research)的绝佳应用方式。我曾建议北外、上外从事英美文学、比较语言学和高级翻译研究的朋友们,在AI时代发挥他们积累的大量阅读优势,借助LLM生成前所未有的内容与推理。

这种研究不同于传统论文,不追求可复现性,也不同于新闻,不依赖一线采访。它基于跨语言、跨地域、跨时空的大量人类文献,仿佛是在高维数据空间中切割出一条独特的推理路径,用以预测经济和社会走向,提出创新的社会、组织或商业思想,开拓科研新方向,甚至提供可实践的操作指南。

哲学系、英美文学系、欧语系的博士及研究学者,在长期积累的海量阅读中培养出庞大的知识基础,这是他们独特的优势。他们的阅读量超乎寻常,且跨语言的训练使他们拥有独特的思维方式,而中文本身又是语言上极富创造力的媒介。

LLM堪称“类比大师”。当前,大多数使用者仅让其进行事件、词汇或概念级别的类比。然而,如果将整本文学作品及其复杂内容视作一个庞大的类比空间,效果又会如何?

大学时,室友偶然在图书馆英文区发现了一个小角落,我们称之为“禁书区”,《使女的故事》就是在那里读到的,还有《1984》、《动物农场》等政府曾禁的书籍。《使女的故事》尤其特别,因为书中每个细节都取材自真实历史事件,却构建出一个虚构的未来世界。

借助这种概念,我利用LLM的深度研究能力,推演了全球经济衰退背景下,女权主义可能遭遇的巨大倒退,并全面基于当前主要经济体,引用了历史上真实发生的类似事件。

历史告诉我们,女性权利的倒退往往不是经济危机的直接结果,而是社会与政府在危机中的选择。每一次倒退,都需要耗费十年乃至一代人努力才能恢复。而每一次经济动荡中,女性也从未停止抗争。

女性真正保有应得的权益需要知识和理性。在经济衰退中,让男人都不得不服你的见解。不是见男就骂,怼天怼地,在实际生活中又不学无术,既不赚钱,也不做家务,也不带孩子。

https://t.co/U3dya2468p

Show more

0

0

2

129

33